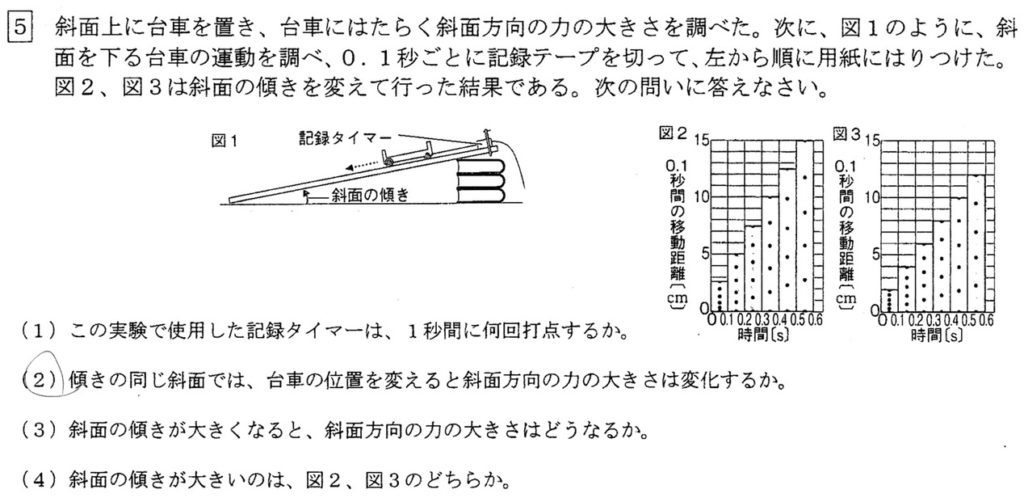

第1問

(1)

東日本での実験なので、交流電源の周波数は50Hzです。

これより、記録タイマーは1秒間に50打点=0.1秒で5打点します。

また図2と図3より、テープ1枚が5打点、テープ1枚は0.1秒に相当するので、この記録タイマーは1秒間に50打点することが分かります。

(2)

傾きが同じだと、台車に働く重力の斜面方向の分力が変わらないので、速さの増え方が変化しません。

(3)

傾きを大きくすると、台車に働く斜面方向の分力が大きくなり、速さの増え方が大きくなります。

(4)

記録テープの長さは速さに相当します。

図2と図3を比べると、図2の方が速さの増え方が大きいので、図2の方が斜面の傾きが大きいと言えます。

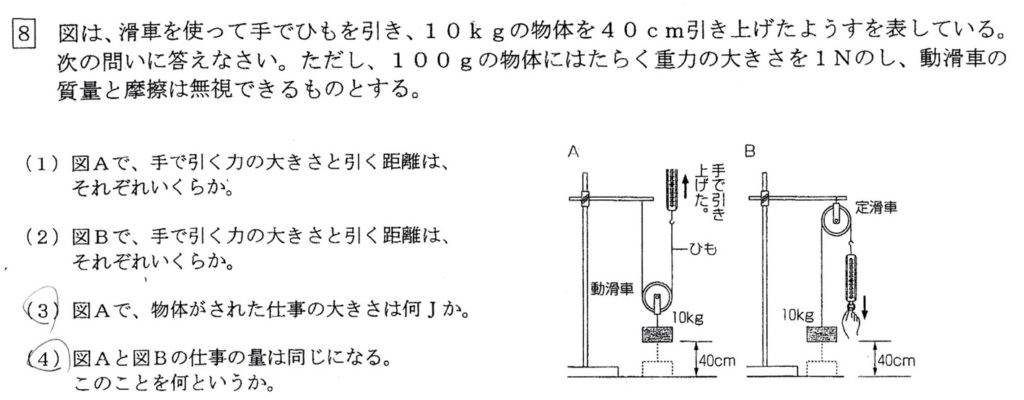

第2問

(1)

10kg=10×1000g、1N/100gより、この物体に働く重力の大きさは

10×1000g×1N/100g=100N

動滑車を用いてこの物体を引くと、引く力が半分、引く距離が2倍になるので、

引く力は50N、引く距離は80cmです。

(2)

定滑車は、物体に加える力の向きを変えるだけで、引く力と引く距離は変わりません。

ゆえに、引く力=物体に働く重力の大きさ=100N、引く距離は40cmです。

(3)

仕事[J]=加えた力[N]×移動距離[m]=物体を引く力[N]×移動距離[m]=50N×0.8m=40J

(4)

図Bでの仕事の大きさは、

仕事[J]=加えた力[N]×移動距離[m]=物体を引く力[N]×移動距離[m]=100N×40cm=100N×0.4m=40J

と、図Aでの場合と変わりません。

このように、道具を用いても用いなくても、仕事の量が同じになる原理を、仕事の原理といいます。

ただし、物体を引く速度が一定である場合、仕事率[J/s]は、図1は図2の半分になってしまいます。

スポンサーリンク

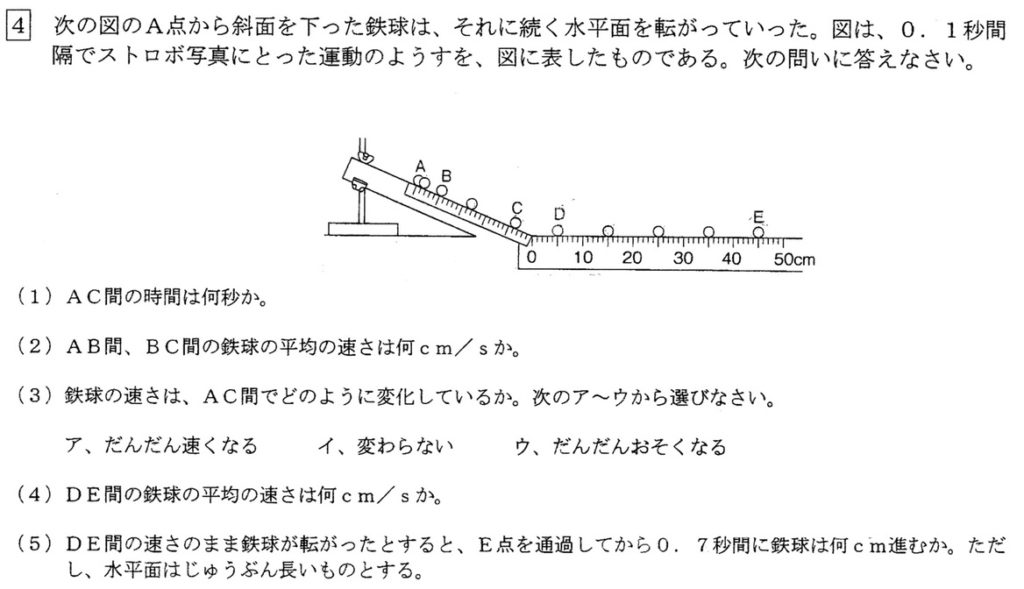

第3問

(1)

A→Cで鉄球が4つあり、鉄球1つが0.1秒に相当するので、AC間は0.4秒です。

(2)

AB間は0.2秒で5cm進んでいるので、平均の速さ(cm/s)は、5cm÷0.2s=5×5cm/s=25cm/s

BC間は0.2秒で16cm進んでいるので、平均の速さ(cm/s)は、16cm÷0.2s=16×5cm/s=80cm/s

(3)

AC間では物体は、重力の斜面方向の分力が働くので、物体は速さが時間とともに一定の割合で増えていく等加速度運動をしています。

等加速度運動の単位は、cm/s・sです。

(4)

DE間は0.4秒で40cm進んでいるので、平均の速さ(cm/s)は、40cm÷0.4s=400×4cm/s=100cm/s

(5)

等速直線運動をしているので、100cm/s×0.7s=70cm

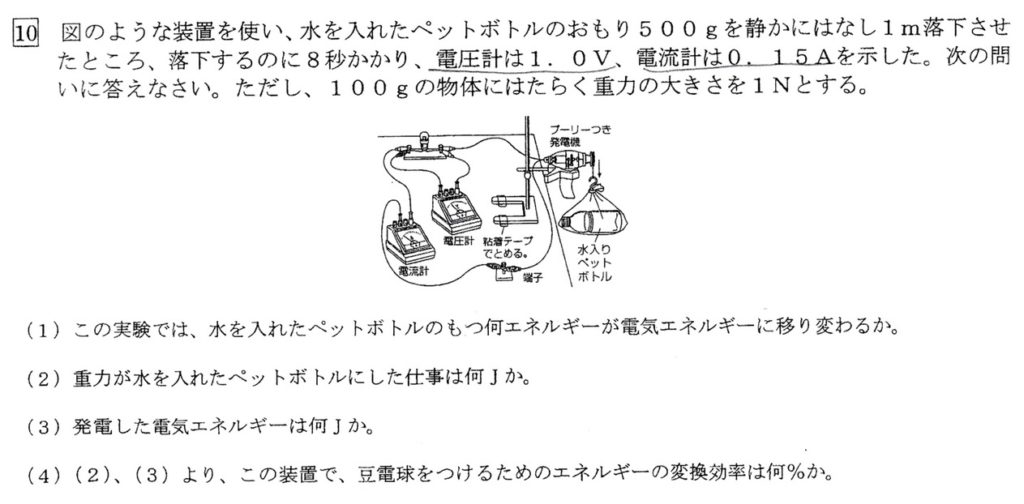

第4問

(1)

ペットボトルが落下して電気エネルギーに移り変わっていることから、位置エネルギ→電気エネルギーと、エネルギーの種類が変化していることが分かります。

(2)

仕事[J]=加えた力[N]×移動距離[m]=重力[N]×落下距離[m]=500g×1N/100g×1m=5J

(3)

電気エネルギー[J]=電力量[J]=消費電力[J/s]×時間[s]=電流[A]×電圧[V]×時間[s]=0.15A×1V×8s=1.2J

(4)

位置エネルギ[J]=重力がした仕事の大きさ[J]=5J

電気エネルギー[J]=1.2Jより、

電気エネルギーへの変換効率は、

1.2J/5J×100=120/5=24%

残り76%は、音エネルギーなどでロスしたと考えられます。