第1問

(1)

半円形レンズに図3のように光を当てると、半径と接線が垂直に交わることから、中心部分まで光が直進します。

ガラス面では、光が屈折または全反射します。ガラス→空気の臨界角は約42°です。

図2の光の逆進が図3なので、入射角は臨界角より小さく、光は屈折して空気中に出て行きます。

作図は、図2の光の逆進を書いて終了です。

(2)

直方体ガラスを通じて物体を見ると、物体は見た方向と逆向きにずれて見えます。

ゆえに、正解はイです。

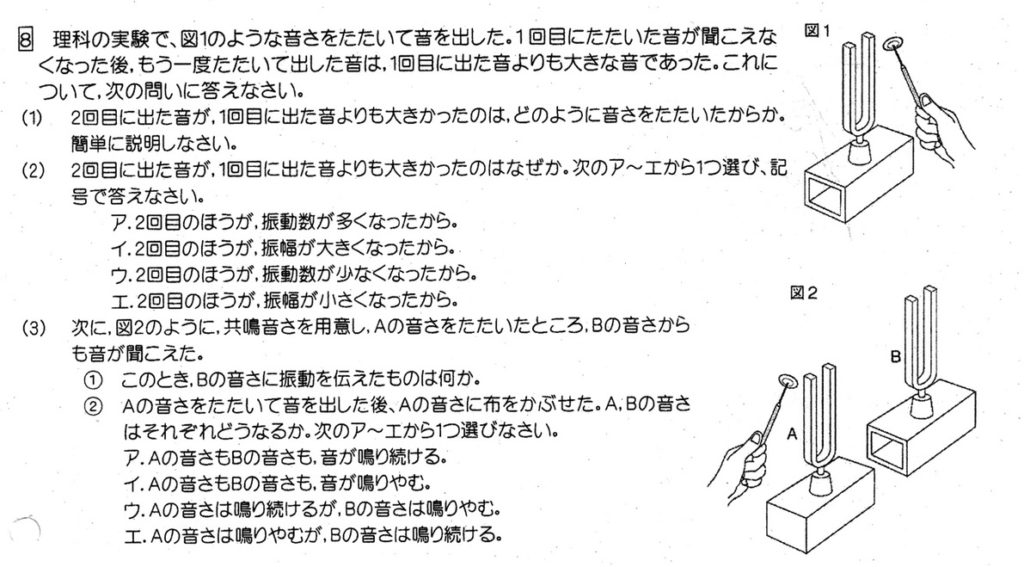

第2問

(1)(2)

材料が同じ場合、音の大きさは振幅で決まります。

振幅はおんさを強くたたくことで大きくなります。

(3)

①

Aの音が空気中の粒子(窒素約78%、酸素約21%、アルゴン約0.9%、二酸化炭素約0.04%)を振動させて、おんさBに音の振動を伝えていきます。

②

おんさAに布をかぶせると、音の振動が布でシャットアウトされ、おんさBに振動が伝わらないので、おんさBは鳴り止みます。

おんさAには布が密着していると仮定すると、おんさAの金属の振動が布に吸収されるので、おんさAも鳴り止みます。

スポンサーリンク

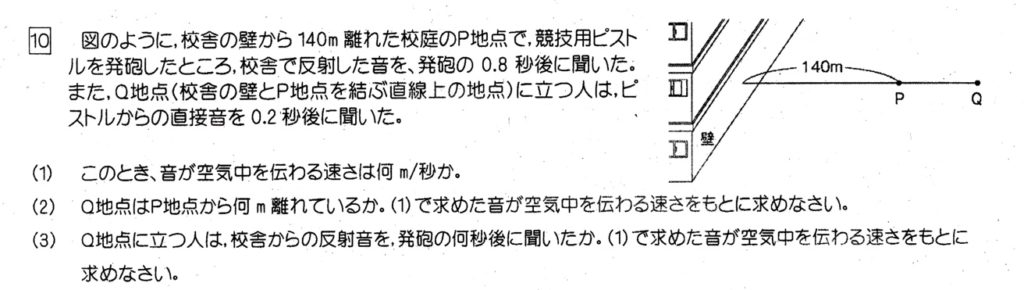

第3問

(1)

音は140mを0.4秒で進むので、

音速=140m/0.4s=1400/4=350m/s

(2)

音は140mを0.4秒で進むので、0.2秒では70m進みます。

(3)

音は140mを0.4秒で進むので、140m×2+70m=350mを、0.4s×350/140=0.4×5/2=0.2×5=1.0s後に聞いたことになります。

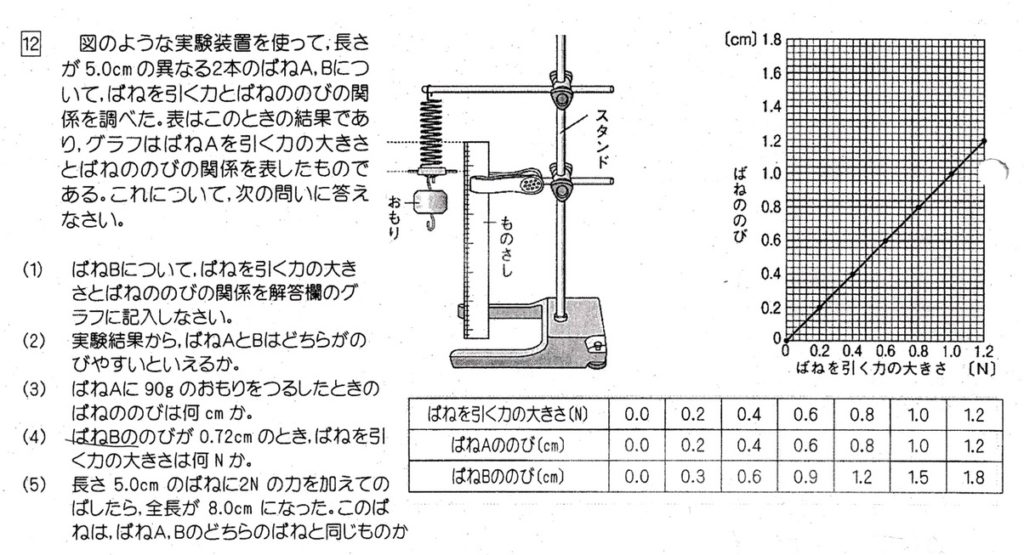

第4問

(1)

表の値をプロットするだけなので、省略します。

(2)

表より、ばねを引く力が同じとき、ばねBの方が伸びているので、ばねBのほうが伸びやすいといえます。

(3)

100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nと仮定して計算します。

90gは0.9Nに相当するので、Aに加える力の大きさ:ばねAの伸び=1:1より、このときのばねAののびは0.9cmとなります。

(4)

フックの法則より、ばねを引く力の大きさは、ばねBののびの2/3倍なので、ばねBののびが0.72cmのとき、ばねを引く力の大きさは、0.72×2/3=0.24×2=0.48cm。

(5)

2Nの力で自然長からの伸びが3.0cm、フックの法則より、3.0cm/2N=0.3cm/0.2Nなので、ばねBです。