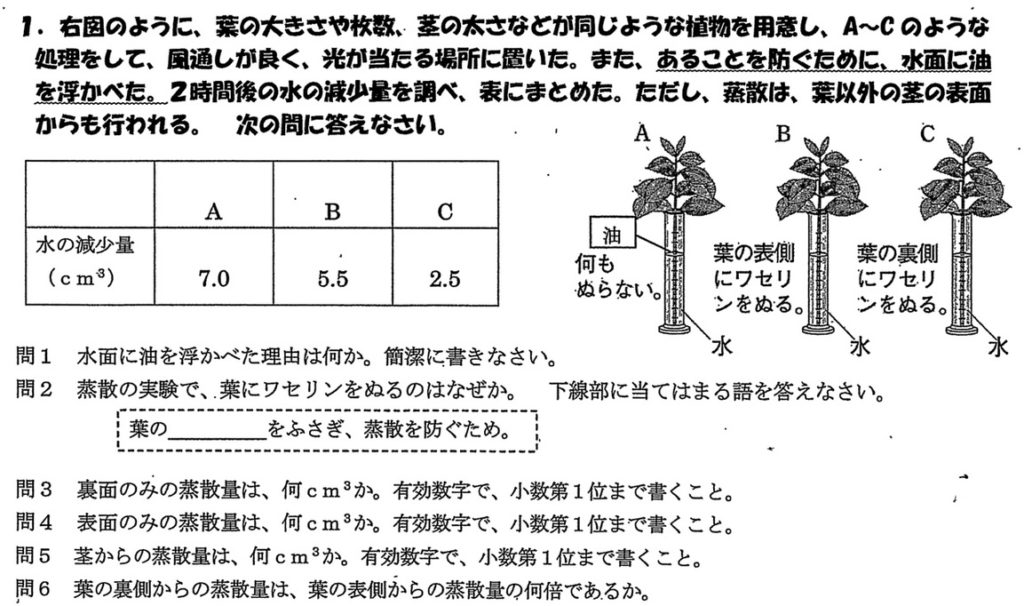

第1問(難)

(1)

蒸散量を正確に測定するために、水面に油を浮かべます。

これにより、試験管内の水の蒸発を防ぐことができます。

(2)

葉にワセリンを塗ることで、葉の気孔をふさぎ、蒸散が行われなくなります。

(3)(4)(5)(6)

蒸散量は、

A=葉の表+葉の裏+茎=7.0cm3/2h

B=葉の裏+茎=5.5cm3/2h

C=葉の表+茎=2.5cm3/2h

より、

葉の表=A-B=D=(葉の表+葉の裏+茎)-(葉の裏+茎)=7.0cm3/2h-5.5cm3/2h=1.5cm3/2h

葉の裏=A-C=E=(葉の表+葉の裏+茎)-(葉の表+茎)=7.0cm3/2h-2.5cm3/2h=4.5cm3/2h=3D

茎=A-D-E=(葉の表+葉の裏+茎)-(葉の表)-(葉の裏)=7.0cm3/2h-1.5cm3/2h-4.5cm3/2h=1.0cm3/2h

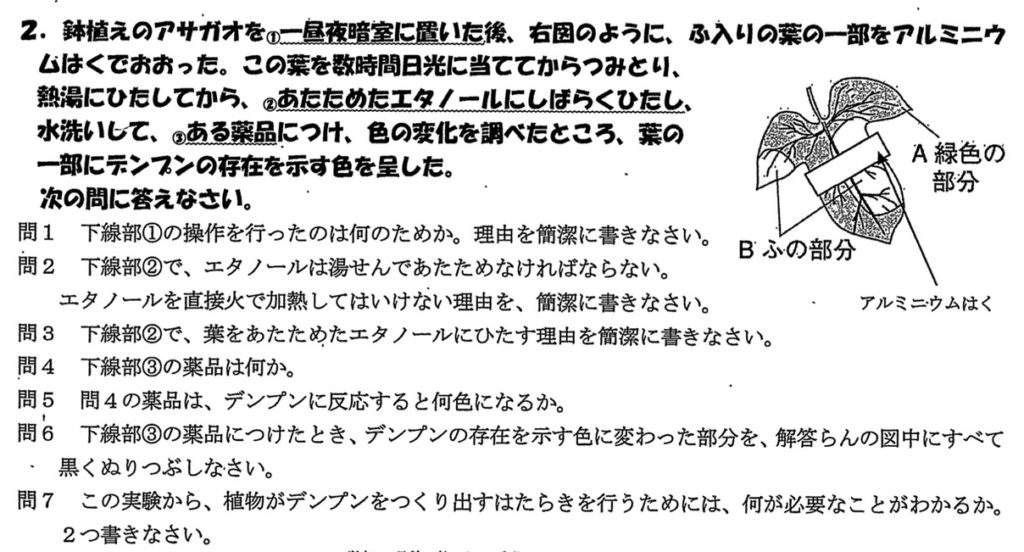

第2問

(1)

解答例:葉が呼吸のみ行うことでデンプンがなくなるから(解説略)

(2)

解答例:エタノールは可燃性の物質であるから(解説略)

(3)

解答例:葉の緑色を脱色し、ヨウ素液の色の変化を見やすくするため(解説略)

(4)

答:ヨウ素液(解説略)

(5)

答:青紫色(解説略)

(6)

光合成は植物細胞の細胞質にある葉緑体で行われ、光合成によってグルコース(ブドウ糖)→デンプンが作られます。

葉緑体は、葉の柵状組織、海綿状組織、孔辺細胞にあるので、その部分に色を塗ります。

(7)

光合成の反応式は、以下の通りです。

水(道管より)+二酸化炭素(気孔より)→酸素(気孔から放出)+デンプン(2糖類のスクロース(ショ糖)に分解され師管へ)

スポンサーリンク

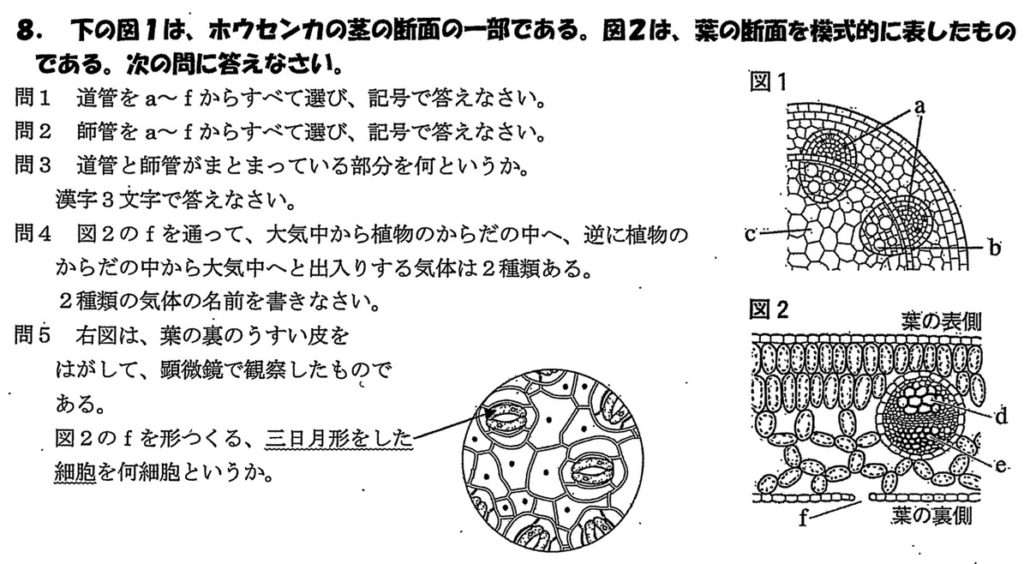

第3問

(1)

茎の道管は維管束の内側(b)、葉の道管は維管束(葉脈)の上側(葉の表側)(d)にあります。

(2)

茎の師管は維管束の外側(a)、葉の師管は維管束(葉脈)の下側(葉の裏側)(e)にあります。

(3)

答:維管束(解説略)

(4)

気孔から出入りする気体は、二酸化炭素と酸素です。

光合成では、二酸化炭素が入って酸素が出ます。

呼吸では、酸素が入って二酸化炭素が出ます。

(5)

答:孔辺細胞(解説略)

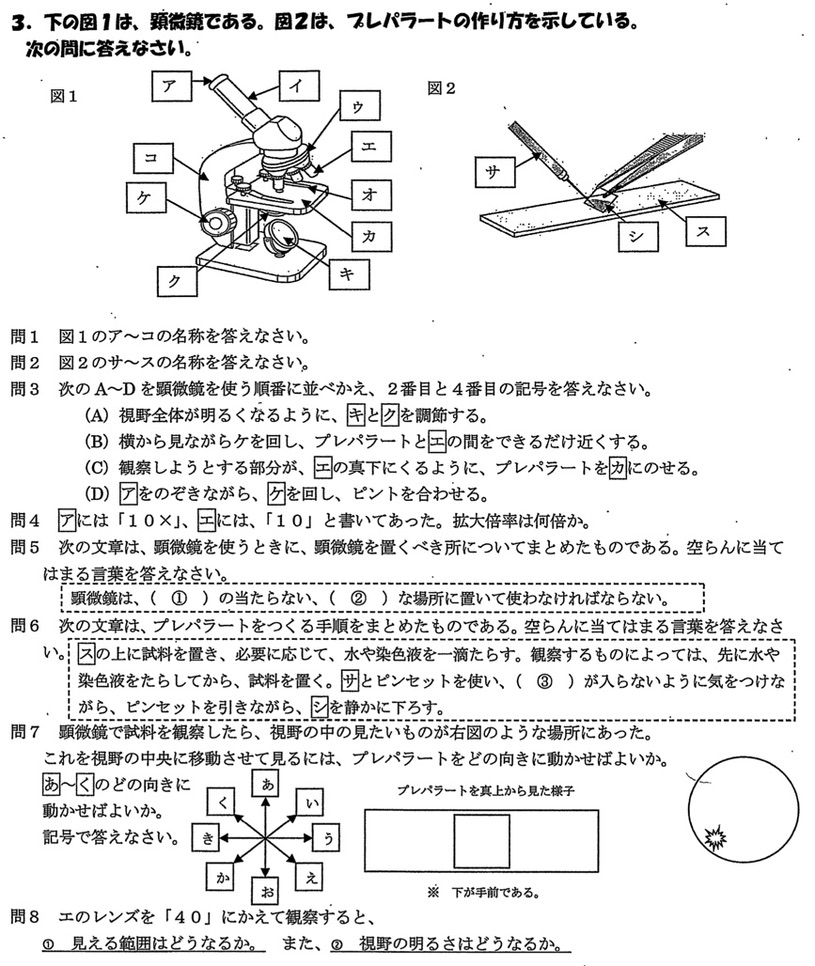

第4問

(1)

ア:接眼レンズ、イ:鏡筒、ウ:レボルバー、エ:対物レンズ、オ:クリップ、カ:ステージ、キ:反射鏡、ク:しぼり、ケ:調節ねじ、コ:アーム

※入試ではここまで細かい知識は問われません。

(2)

サ:枝つき針、シ:カバーガラス、ス:スライドガラス

(3)

C→A→B→D

ピントを合わせるとき、近づけてから遠ざけるのがポイントです。

これを軸にして、細かい語句を暗記するとよいでしょう。

(4)

10×10=100倍(解説略)

(5)

顕微鏡は、直射日光の当たらない水平な場所で使用します。

(6)

答:気泡(解説略)

(7)

ステージ上下式顕微鏡では、上下左右逆の倒立像が見えます。

これより、試料を右上に移動させたい場合、プレパラートを左下に動かします。

(8)

対物レンズを10倍から40倍に変更すると倍率が4倍になり、視野と明るさは1/16倍になります。

つまり、視野が狭く、暗くなります。