第1問

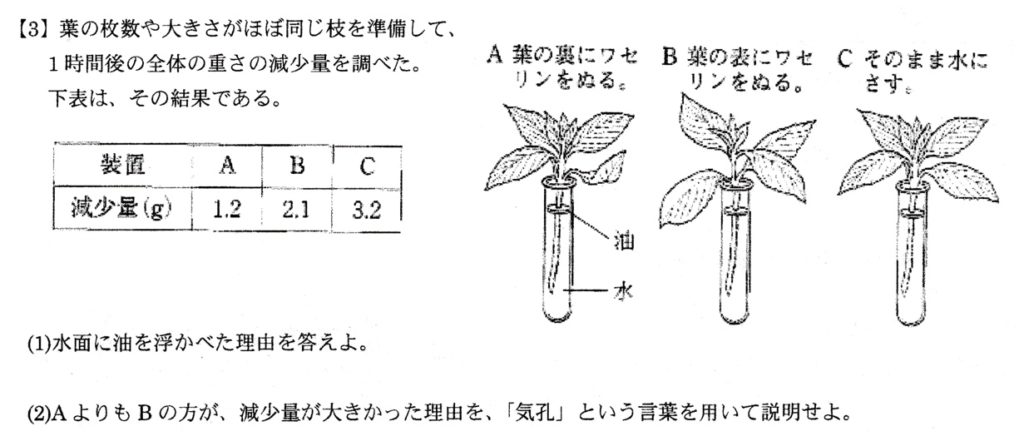

(1)

蒸散量を正確に測定するために、水面に油を浮かべます。

これにより、試験管内の水の蒸発を防ぐことができます。

(2)

蒸散が起こる場所は、

Aは葉の表+茎、Bは葉の裏+茎で、蒸散量がA<Bであったことから、この植物は葉の裏側に気孔が多く分布していることが分かります。

第2問

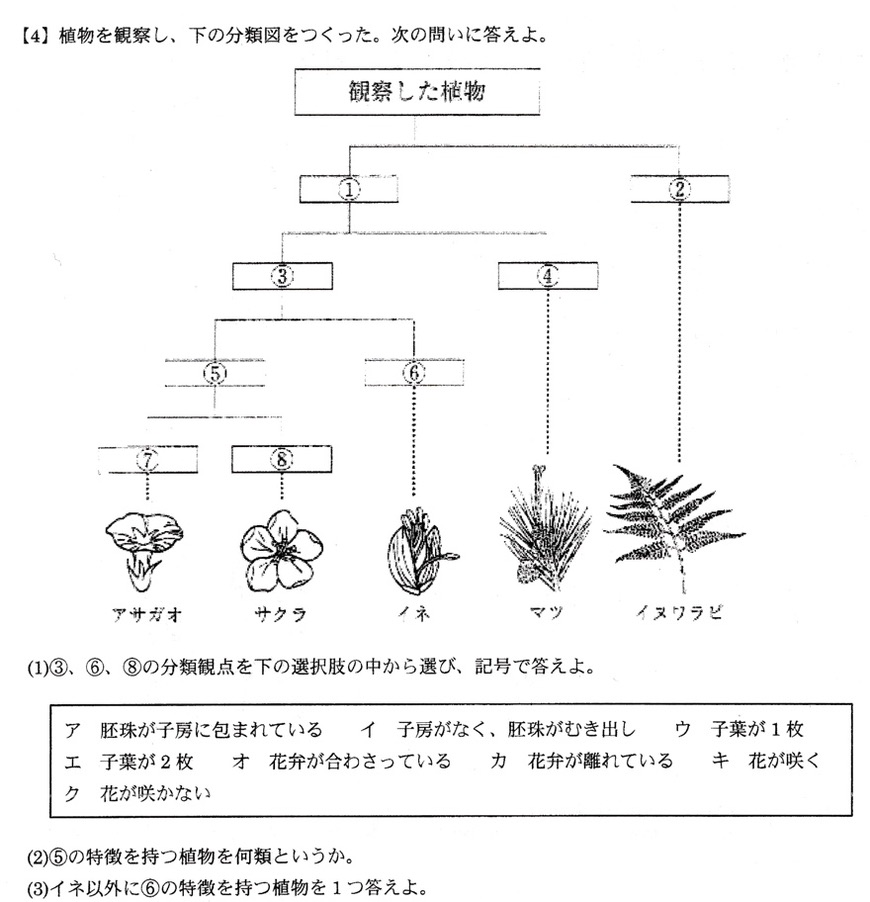

(1)

①:種子で増える、②:胞子で増える、③:胚珠が子房に包まれている、④:脂肪がなく胚珠がむき出し、⑤:子葉が2枚、⑥:子葉が1枚、⑦:花弁が根元でくっついている、⑧:花弁が離れている(解説略)

(2)

答:双子葉類(解説略)

(3)

以下の植物から一つを選択。

トウモロコシ、スズメノカタビラ、ユリ、アヤメ、チューリップ、ツユクサ、タマネギ

スポンサーリンク

第3問

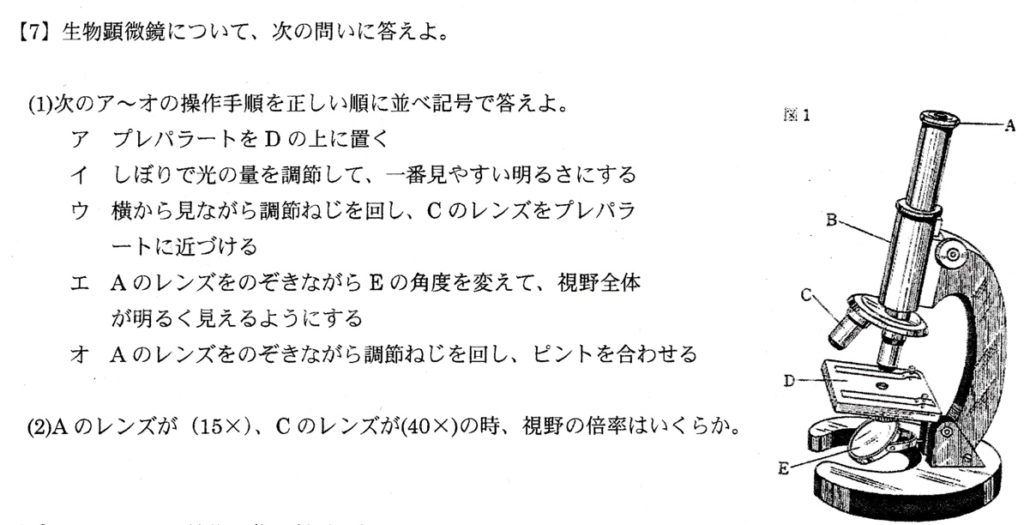

(1)

ステージ上下式顕微鏡は、ホコリの流入を防ぐために、接眼レンズ→対物レンズの順に取り付けます。

その後、反射鏡で明るさを調節し、プレパラートをステージに乗せ、横から見て調節ねじを回しながら対物レンズをプレパラートに近づけ、接眼レンズをのぞきながら対物レンズを遠ざけてピントを合わします。

(2)

15×40=15×4×10=60×10=600倍

第4問

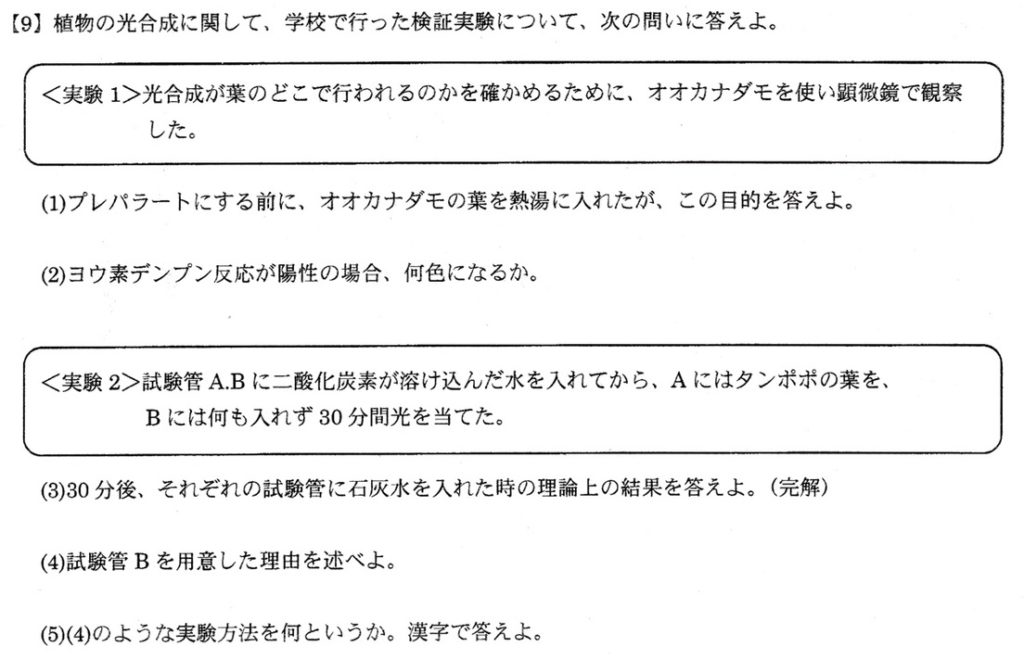

(1)

解答例:ヨウ素液を染みこませやすくするため(解説略)

(2)

答:青紫色(解説略)

(3)

Aではタンポポの葉が光合成を行うので、水中の二酸化炭素が消費されます。

この水溶液に石灰水を通すと、反応がない、あるいは薄く白く濁ると推測できます。

Bでは水中に二酸化炭素が溶けているので、この水溶液に石灰水を通すと、石灰水が白く濁ります。

(4)(5)

BはAの対照実験です。

AとBの違いはタンポポの葉の有無のみなので、光が当たっていることから、光合成により二酸化炭素が消費されたと断定できます。

このように対照実験では、結果の原因がタンポポの葉であることを明確にすることができます。

第5問

(1)

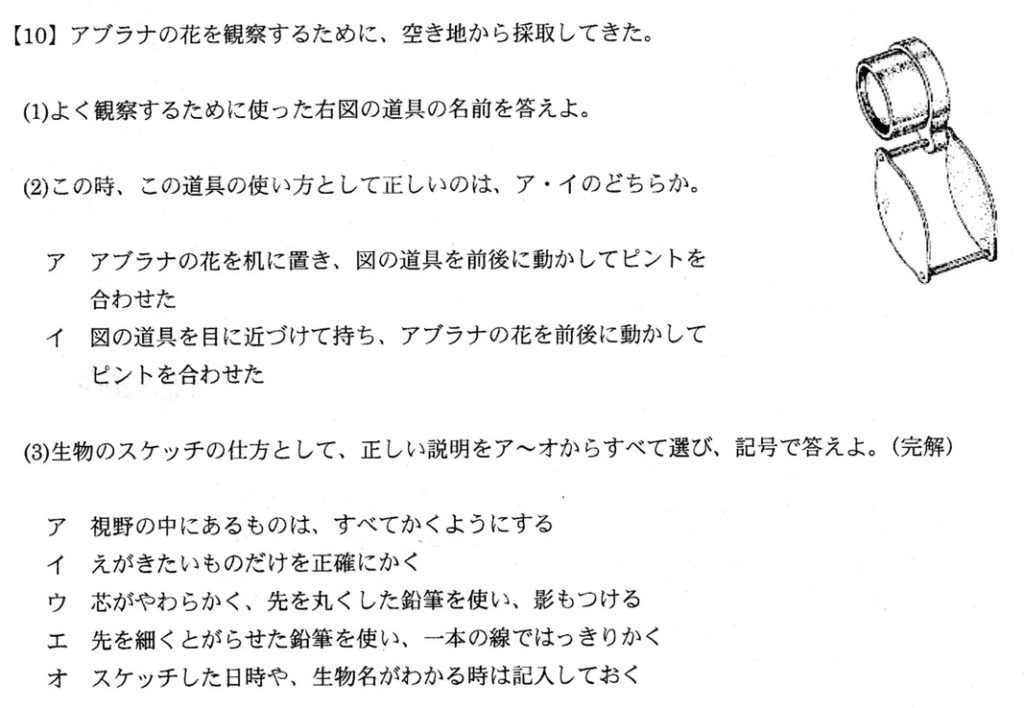

答:ルーペ

(2)

ルーペは目に近づけて持ち、図動かせる試料の場合は、試料を動かしてピントを合わせます。

(3)

答:イ、エ、オ(解説略)