第1問

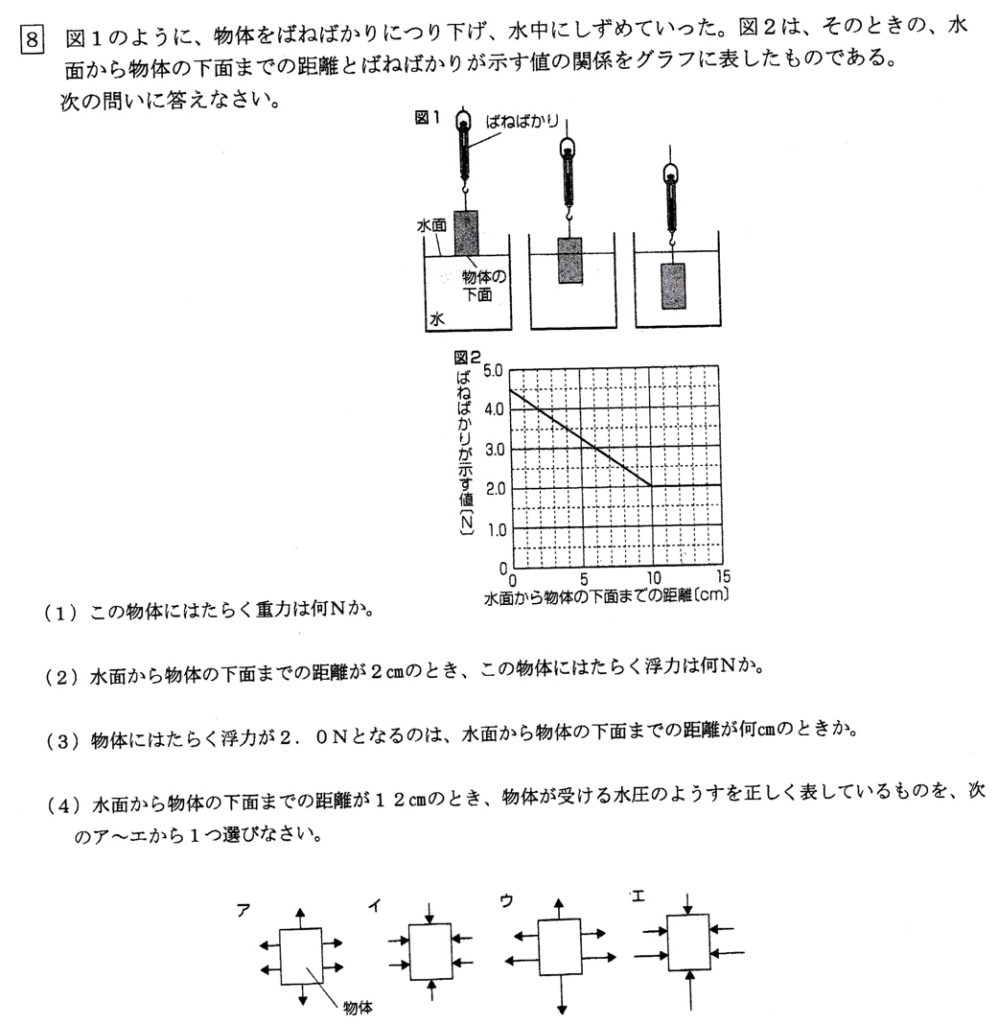

(1)

グラフより、水面から物体の下面までの距離が0cmのとき、ばねばかりが示す値は物体にはたらく重力の大きさとなるので、4.5Nです。

(2)

グラフより、水面から物体の下面までの距離が0cmのとき、ばねばかりが示す値は4.0Nより、物体にはたらく浮力の大きさは0.5N(4.5N – 4.0N)です。

(3)

ばねばかりが示す値が4.5Nから2.5Nに減少したときの水面から物体の下面までの距離をグラフから調べればよいので、8cmです。

(4)

水圧は物体の上にある水の体積分の重さとなり、物体の面積にも比例します。

これより、エが正解です。

第2問

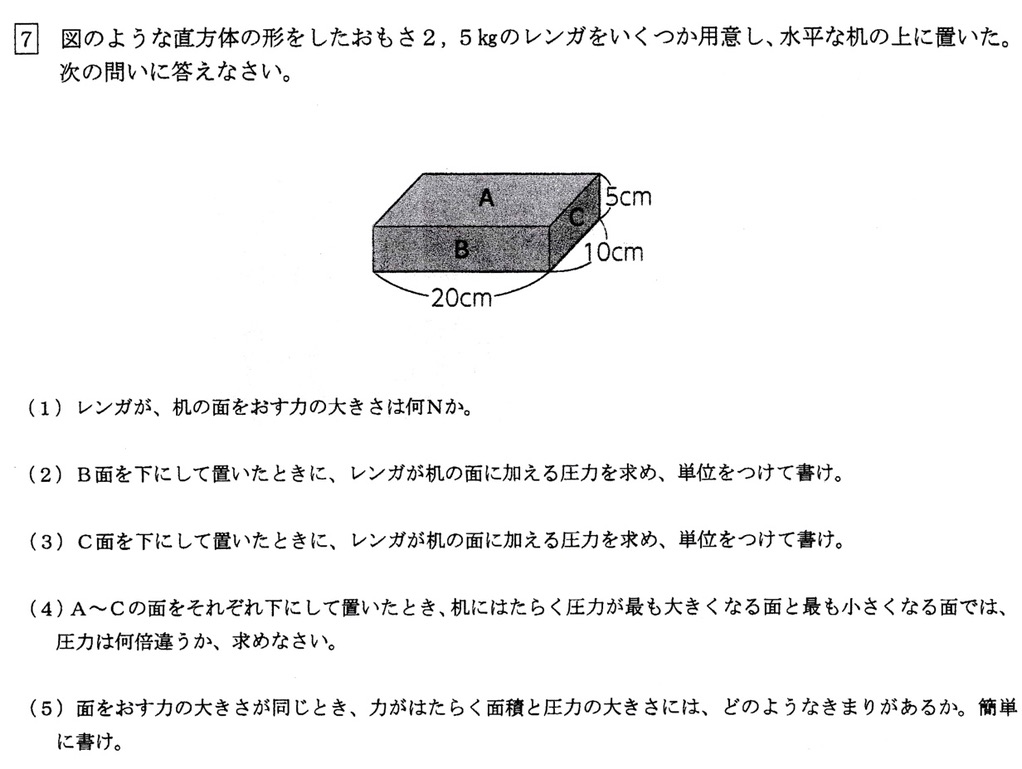

(1)

レンガの質量は、2.5kg×1000=2500gです。

100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとした場合、レンガにはたらく重力の大きさは、2500g×1N/100g=25Nです。

レンガと机との接点においては、レンガは机を25Nの力で押しています。

(2)

圧力の単位(N/m2)に留意して、

圧力(N/m2)=25N÷(20/100×5/100m2)=25×100×100÷(20×5)N/m2=25×100=2500N/m2=2500Pa

(3)

圧力の単位(N/m2)に着目すると、重さ(N)が一定の場合、圧力比は面積比の逆比となります。

B面の面積:C面の面積=20/100×5/100m2:10/100×5/100m2=2:1より、

C面の圧力はB面の圧力の2倍になるので、

C面の圧力=2500Pa×2=5000Pa

(4)

B面の面積:C面の面積=2:1より、B面の圧力:C面の圧力=1:2=2:4

A面の面積:B面の面積=10×20:20×5=2:1より、A面の圧力:B面の圧力=1:2

連比を用いて、

A面の圧力:B面の圧力:C面の圧力=1:2:4

これより、圧力が最も小さいA面と圧力が最も大きいC面とでは、4倍の開きがあることが分かります。

(5)

圧力の単位(N/m2)に着目すると、重さ(N)が一定の場合、圧力比は面積比の逆比となります。

「簡単に書け」と指示されているので、

力がはたらく面積が大きくなると圧力は小さくなる

と書けばよいでしょう。

スポンサーリンク

第3問

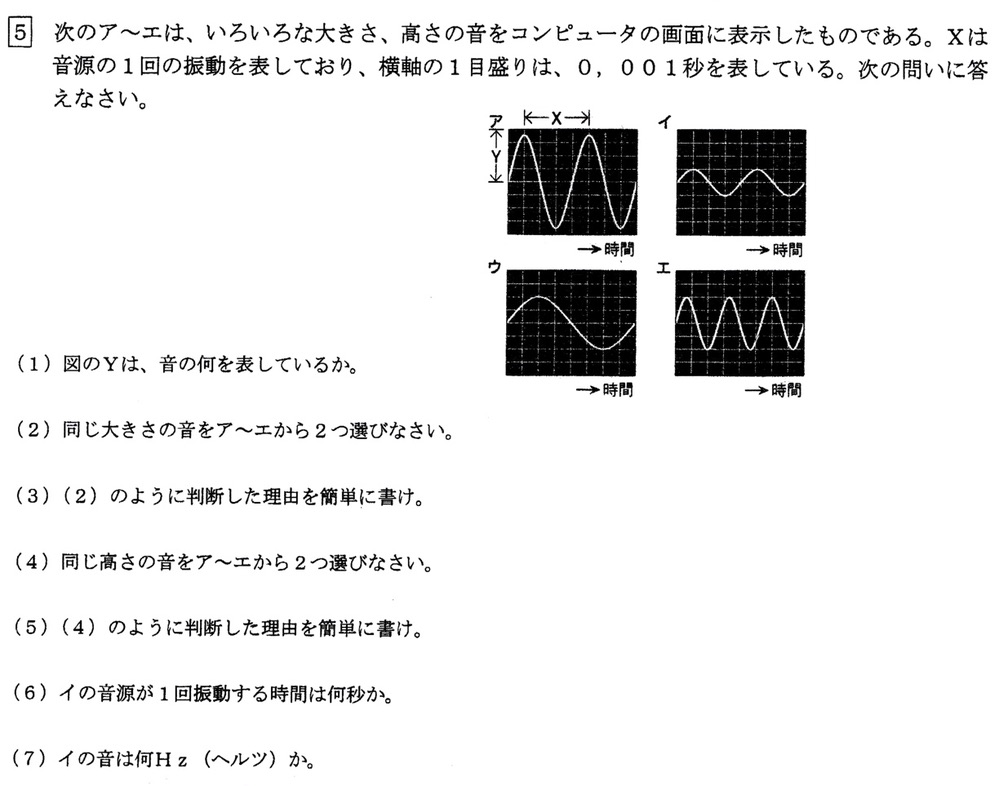

(1)

答:振幅(解説略)

(2)

振幅が同じ波形を選べばよいので、正解はウとエです。

(3)

解答例:振幅が同じだから(解説略)

(4)

波長が同じ(振動数が同じ)波形を選べばよいので、正解はアとイです。

(5)

解答例:振動数が同じだから(解説略)

(6)

波形の山から山(谷から谷)までのマス目は4マスで、0.004秒に相当します。

(7)

この音波は0.004秒で1回振動しているので、振動数は

1/0.004s=1000/4=250Hz

第4問

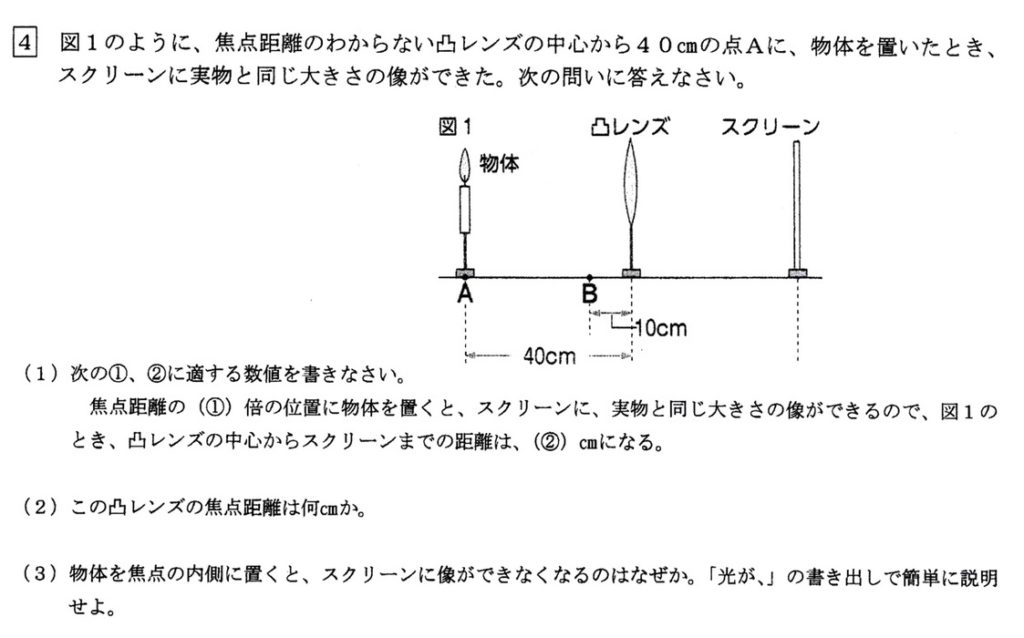

(1)(2)

物体と凸レンズとの距離が40cmのとき、実物と同じ大きさの倒立実像ができています。

つまり、物体と凸レンズとの距離と、倒立実像と倒立実像との距離が等しいので、

この凸レンズの焦点距離は、40cm÷2=20cmとなります。

この計算の根拠は、物体を凸レンズの焦点距離の2倍の位置に置くと、できる倒立実像の大きさが物体と同じくなるからです。

(3)

解答例:光が凸レンズを通ったあと、集まらないから。

凸レンズを通った光が集まってできる像が実像、凸レンズを通った光が集まらないでできる像を虚像といいます。

虚像は凸レンズを通して物体を見ることができ、物体を拡大して見ることができます(虫めがねの原理)