中学3年北海道学力テスト第7回「理科」(2023年)問題・解答・解説

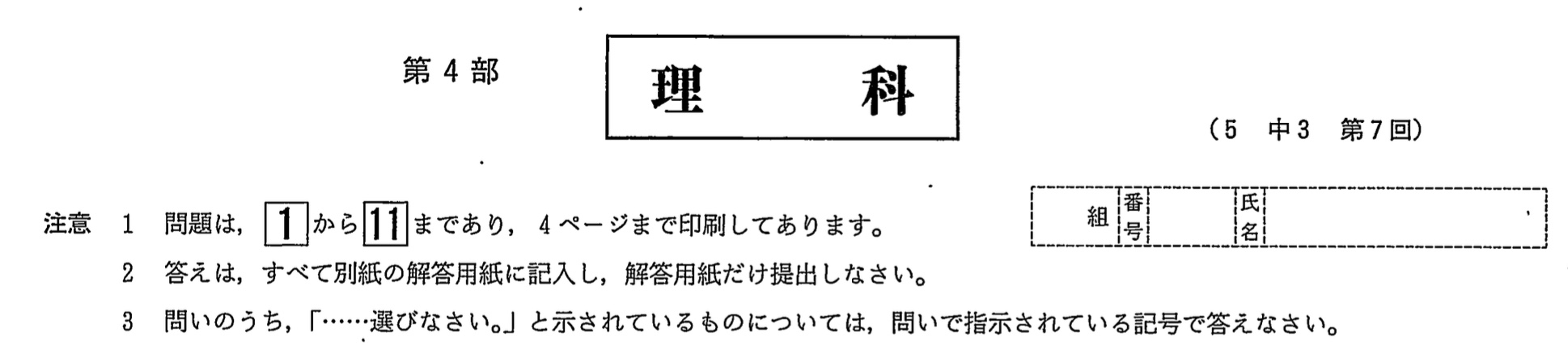

大問1 LEDを用いた電磁誘導の実験

問1

解答:ア・・・磁界、イ・・・電流、ウ・・・電磁誘導

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:移動しているもの・・・電子、方向・・・X

解説:

電流は電子の移動によって発生します。図1より発光ダイオードが点灯したことから、電流の流れる向きはYなので、電子はXの向きに移動しています。

問3 ★やや難

解答:ア・・・B、イ・・・A、電流・・・交流

解説:

図1よりコイルの上部がN極になると電流はYの向きに流れるので、図2では棒磁石をaの向きに動かすと、発光ダイオードAは-極に、発光ダイオードBは+極に電流が流れます。発光ダイオードは+極に電流が流れたときに点灯するので、点灯するのは発光ダイオードBです。

逆に考えて、図2では棒磁石をaの向きに動かすと、点灯するのは発光ダイオードAです。

棒磁石の動く方向によって電流の向きが変わるので、回路に流れる電流は交流です。

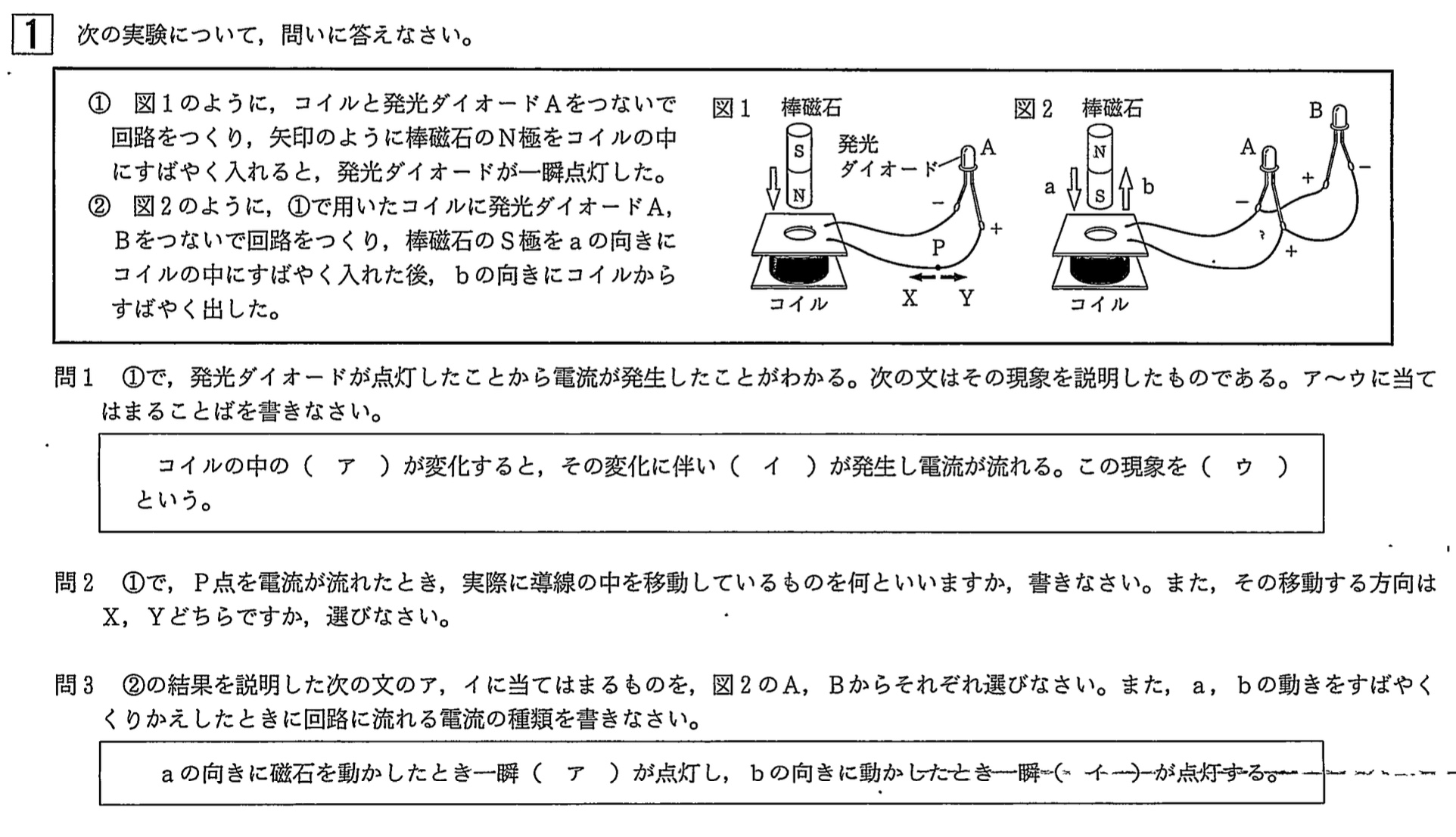

大問2 運動エネルギーの測定

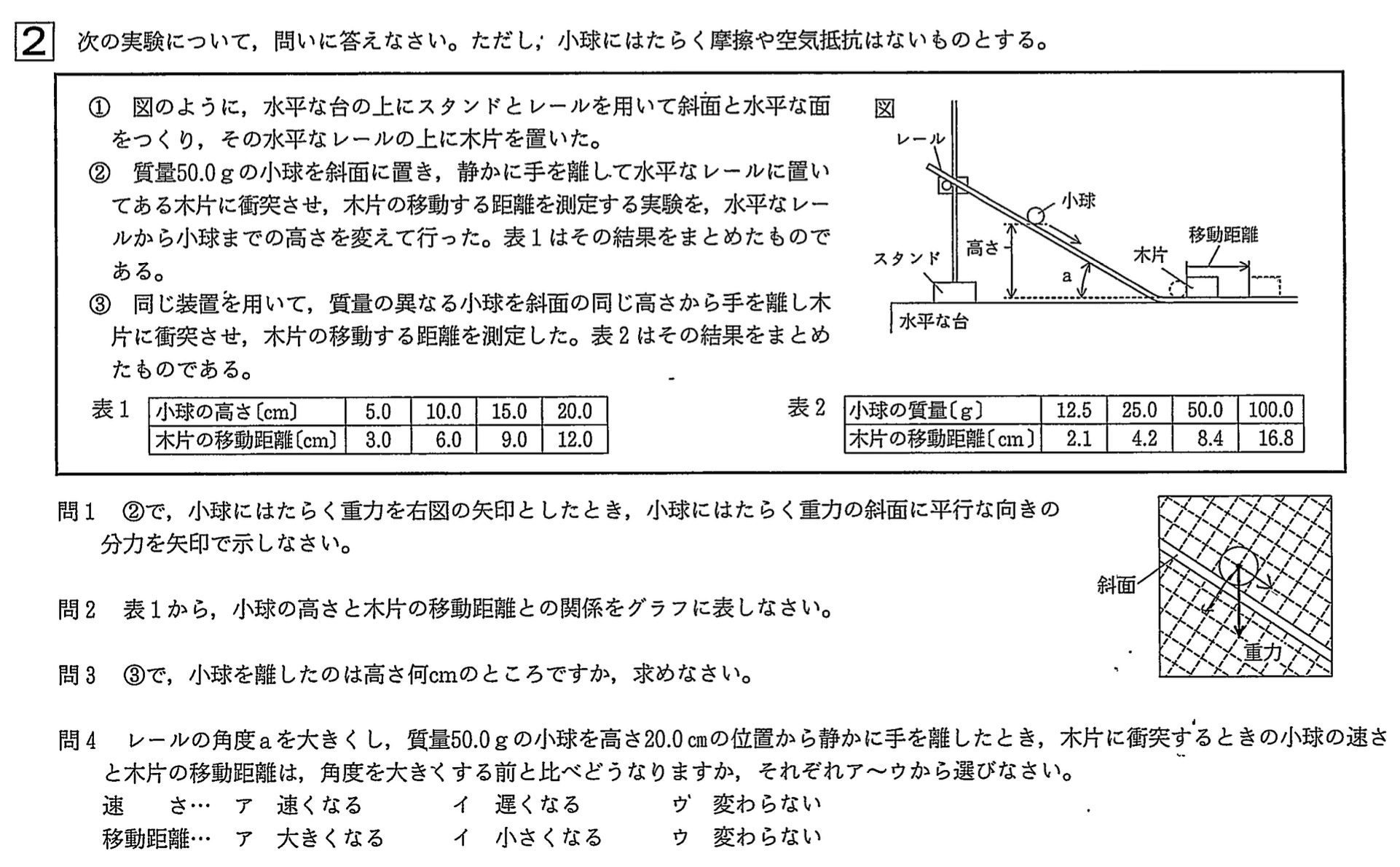

問1

解答:

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:

解説:

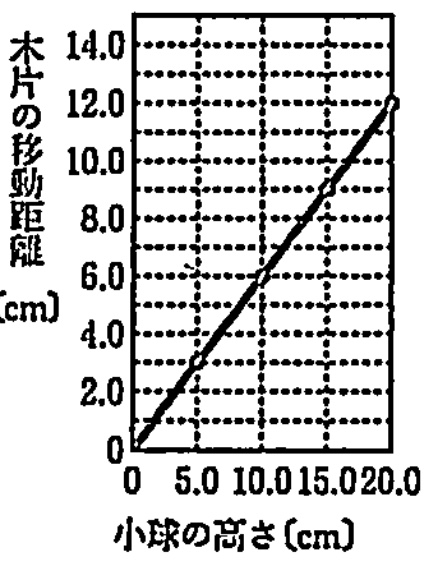

表1の値を用いてグラフを書くだけです。

問3 ★やや難

解答:14.0cm

解説:

表2より、質量50gの小球を用いているので、木片の移動距離は8.4cmです。位置エネルギーの大きさは小球の重さと高さに比例するので、表1から小球の高さは、5.0/3.0×8.4=5.0×2.8=14.0cm。

問4

解答:速さ・・・ウ、距離・・・ウ

解説:

力学的エネルギー保存の法則より、高さが同じなので、基準面での速さは変わりません。

運動エネルギーが変わらないので、木片の移動距離も変わりません。

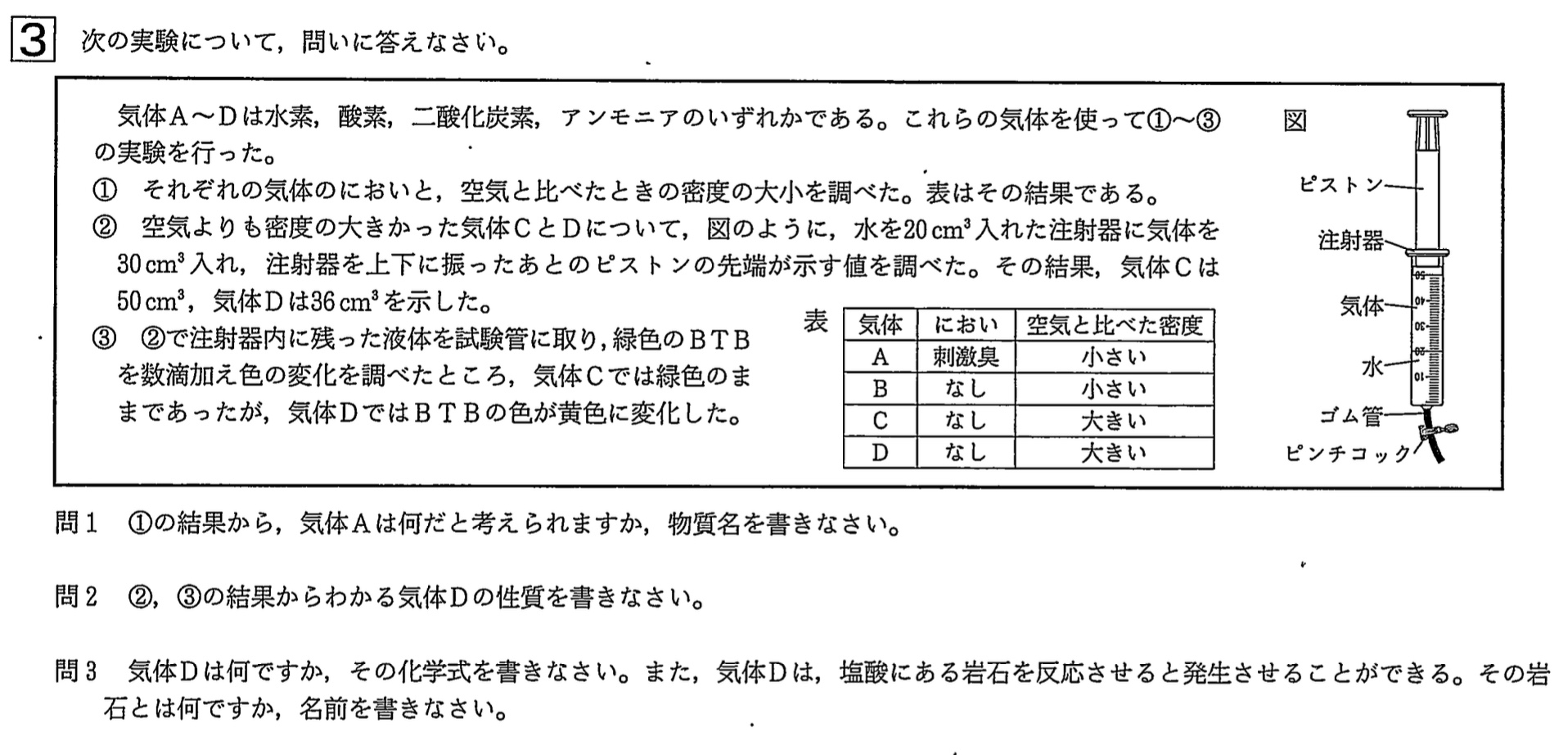

大問3 気体の性質

問1

解答:アンモニア

解説:

明らかに、気体Aはアンモニアです。

問2 ★やや難

解答:水にとけ、水溶液は酸性を示す性質。(例)

解説:

空気より密度が大きいのは、酸素と二酸化炭素です。二酸化炭素は水に少しとけるので、気体Dは二酸化炭素です。二酸化炭素が水にとけると水素イオンが生じるので、水溶液は酸性を示します。

問3

解答:D・・・CO2、岩石・・・石灰岩(例)

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

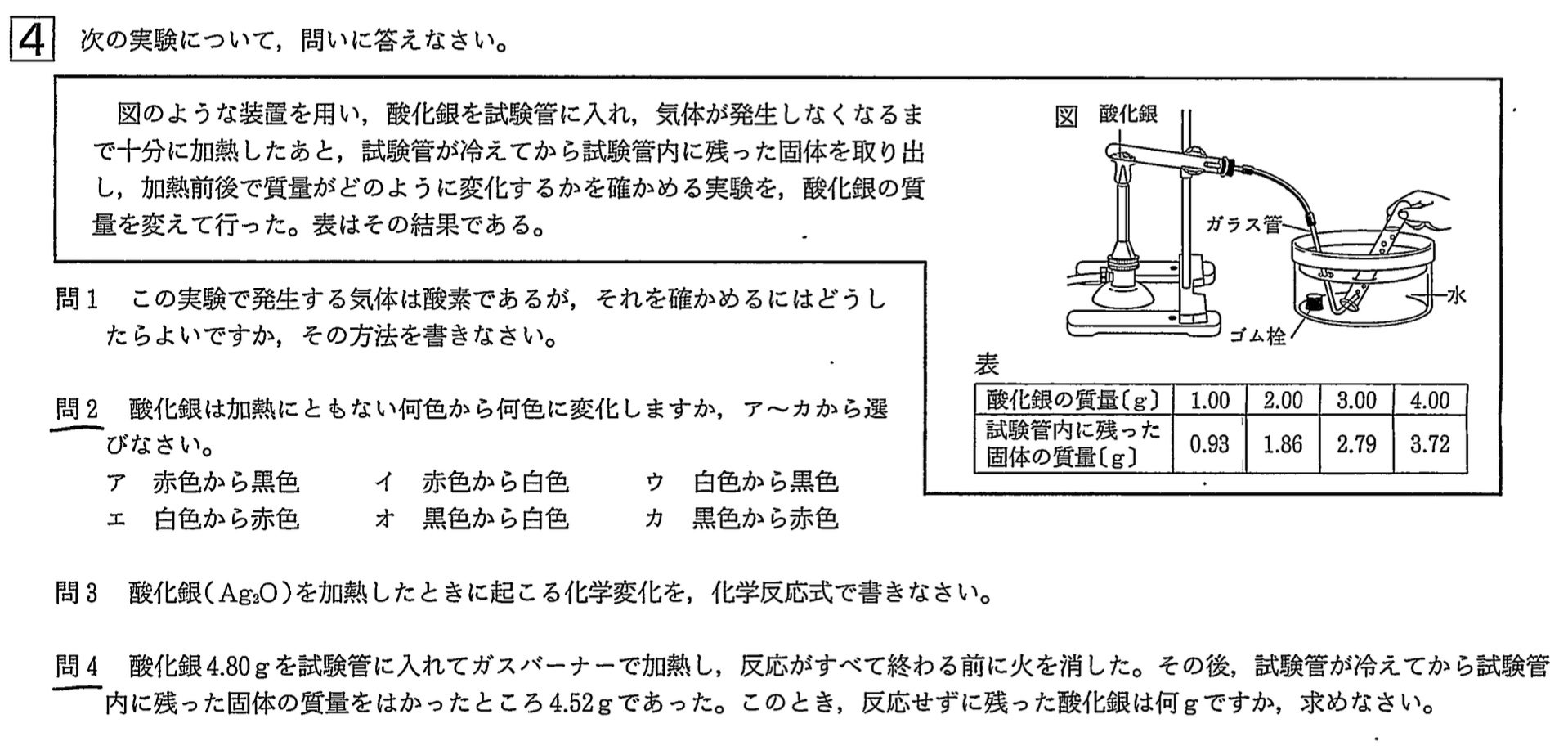

大問4 酸化銀の熱分解

問1

解答:火のついた線香を気体の中に入れる。(例)

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:オ

解説:

酸化銀(黒色)を試験管内で加熱すると酸素原子が抜けて銀(白色)が生じます。

問3

解答:2Ag2O→4Ag+O2

解説:

問2解説参照。係数合わせは簡単なので解説略。

問4

解答:0.80g

解説:

この酸化銀4.80gから0.28gの酸素が発生しています。表より、酸化銀1.00gが完全に反応すると0.07gの酸素が発生します。0.28g=0.07g×4より、反応した酸化銀は1.00g×4=4.00gなので、未反応の酸化銀は0.80gです。

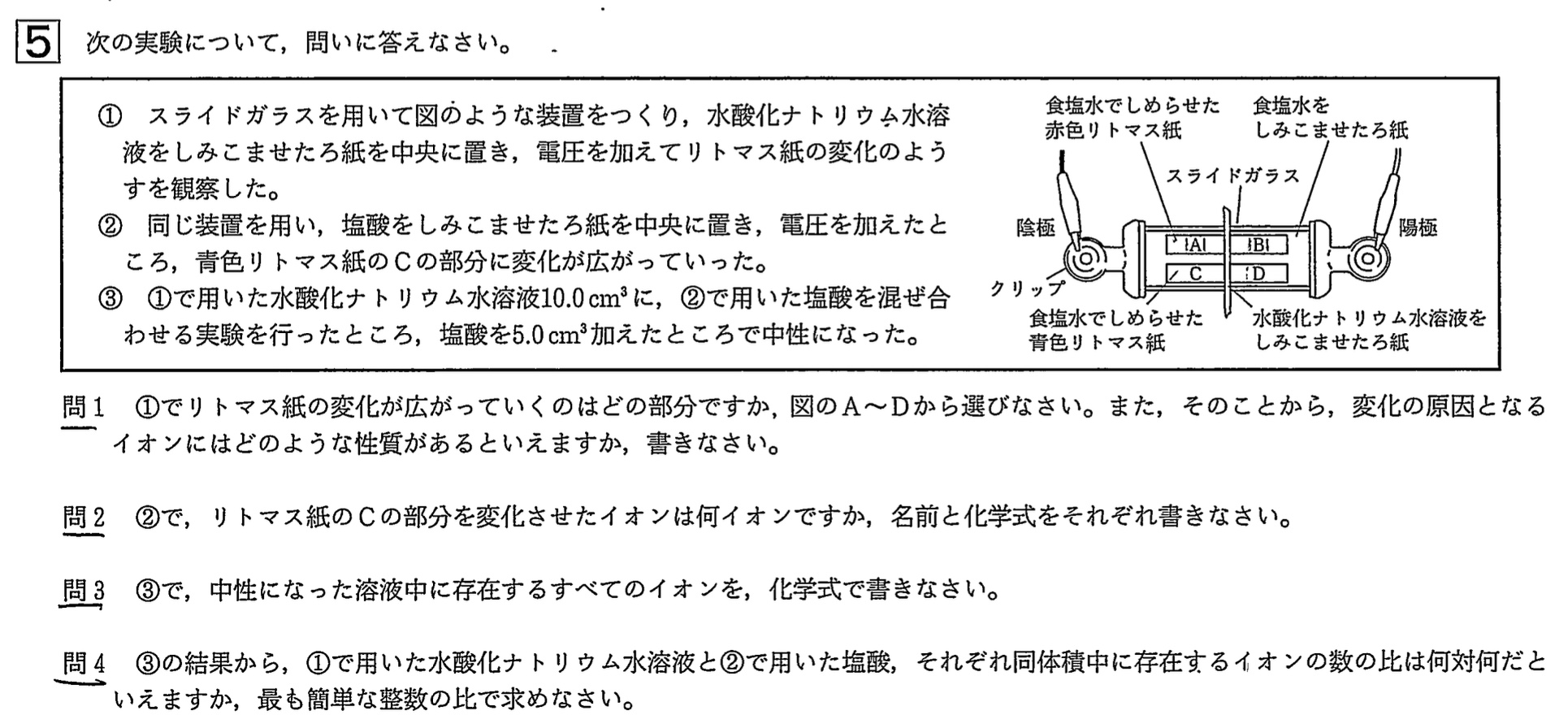

大問5 水素イオンと水酸化物イオンの移動実験

問1

解答:部分・・・B、性質・・・マイナスの電気を帯びている。(例)

解説:

水酸化物イオン(OH–)が陽極に移動することで、赤色リトマス紙が青色に変化します。

問2

解答:名前・・・水素イオン、化学式・・・H+

解説:

水素イオン(H+)が陰極に移動することで、青色リトマス紙が赤色に変化します。

問3

解答:Na+、Cl–

解説:

塩として食塩水(NaCl→Na++Cl–)が発生します。

問4 ★やや難

解答:水酸化ナトリウム水溶液:塩酸=1:2

解説:

HCl→H++Cl–

NaOH→Na++OH–

実験③より、これらのイオンが同数存在しますが、水酸化ナトリウム水溶液の体積を半分にするとイオンの個数も半分になります。

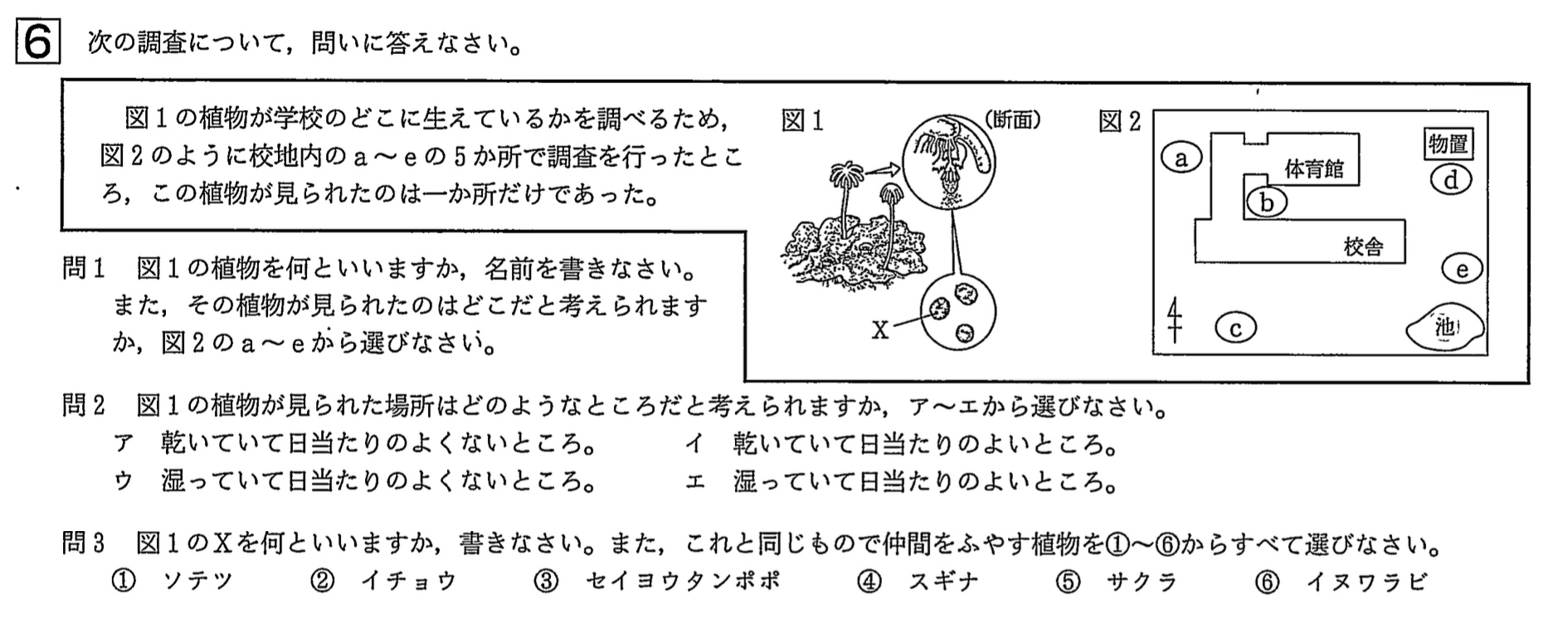

大問6 シダ植物の特徴

問1

解答:名前・・・ゼニゴケ、場所・・・b

解説:

コケ植物は日当たりの悪い湿った場所に生育しています。

問2

解答:ウ

解説:

問1解説参照。

問3

解答:X・・・胞子、植物・・・④、⑥

解説:

胞子で増えるのは、シダ植物(④、⑥)とコケ植物です。

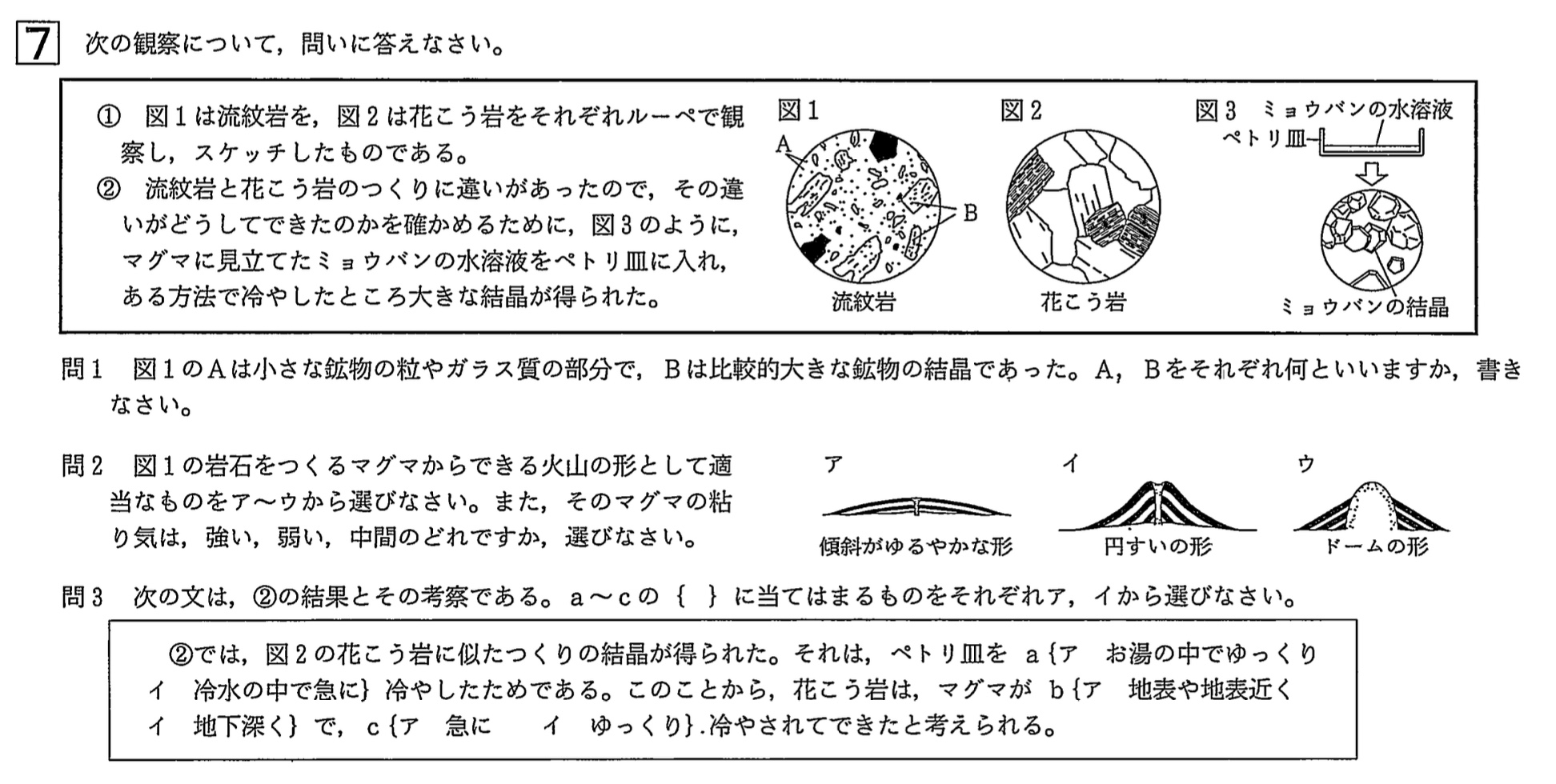

大問7 火成岩の分類とでき方

問1

解答:A・・・石基、B・・・斑晶

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:火山・・・ウ、粘り気・・・強い

解説:

火山岩である流紋岩は無色鉱物の割合が多いので、マグマの粘り気が強く、火山の形はドーム状になります。

問3

解答:a・・・ア、b・・・イ、c・・・イ

解説:

ミョウバンの水溶液実験です。花こう岩はマグマが地下深くでゆっくり冷えてできた岩石です。

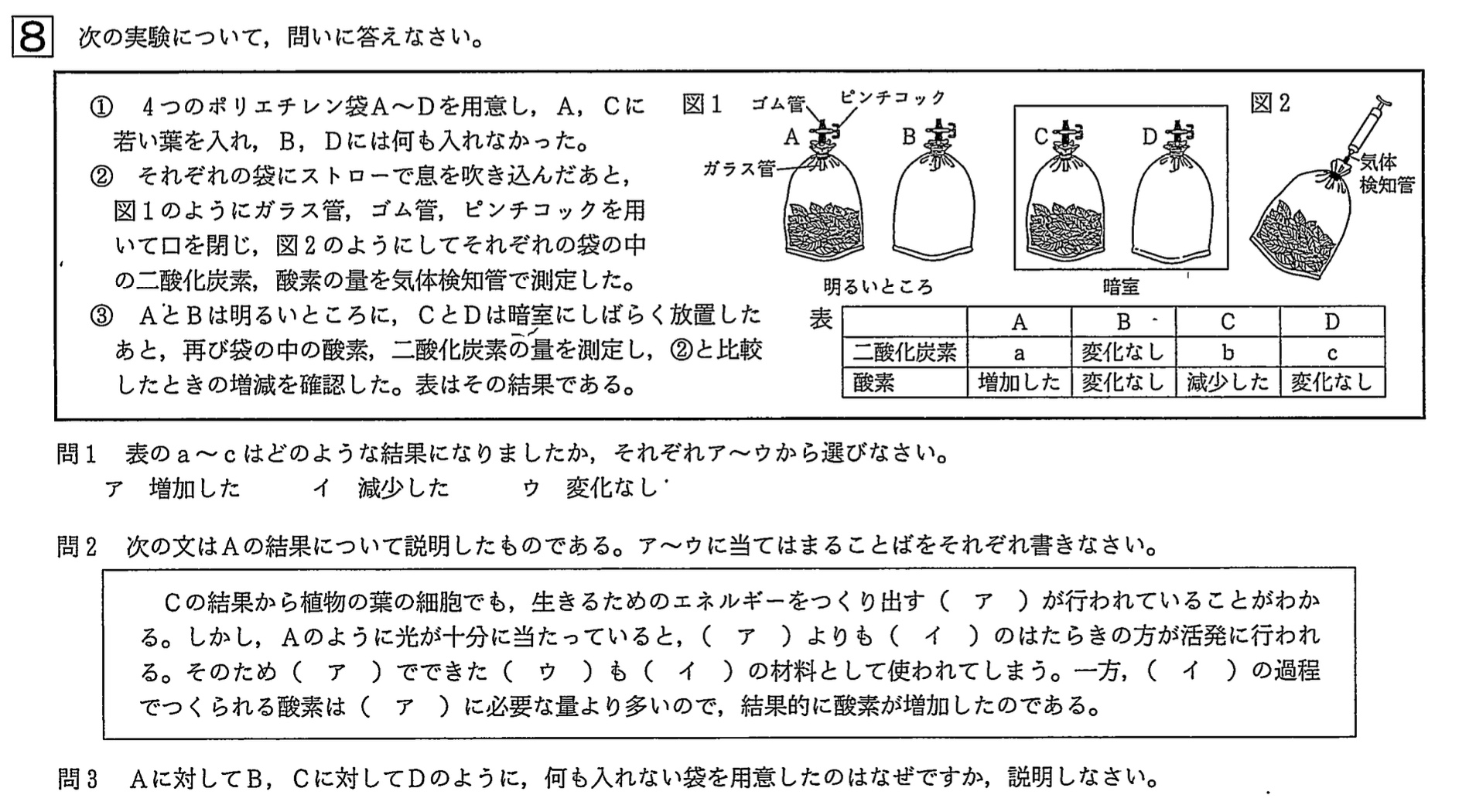

大問8 光合成の対照実験

問1

解答:a・・・イ、b・・・ア、c・・・ウ

解説:

Aでは植物は光合成と呼吸を行い光合成の方が勢いが強いので、二酸化炭素は減少します。Cでは植物は呼吸のみ行うので、二酸化炭素が増加します。Dには葉がないので、変化がありません(最初に息を吹き込んだ状態のまま)。

問2

解答:ア・・・呼吸、イ・・・光合成、ウ・・・二酸化炭素

解説:

問1解説参照。

問3

解答:変化が葉のはたらきによることを確かめるため。(例)

解説:

AとB、CとDで調べたい条件以外のものは葉なので、解答例のとおりになります。

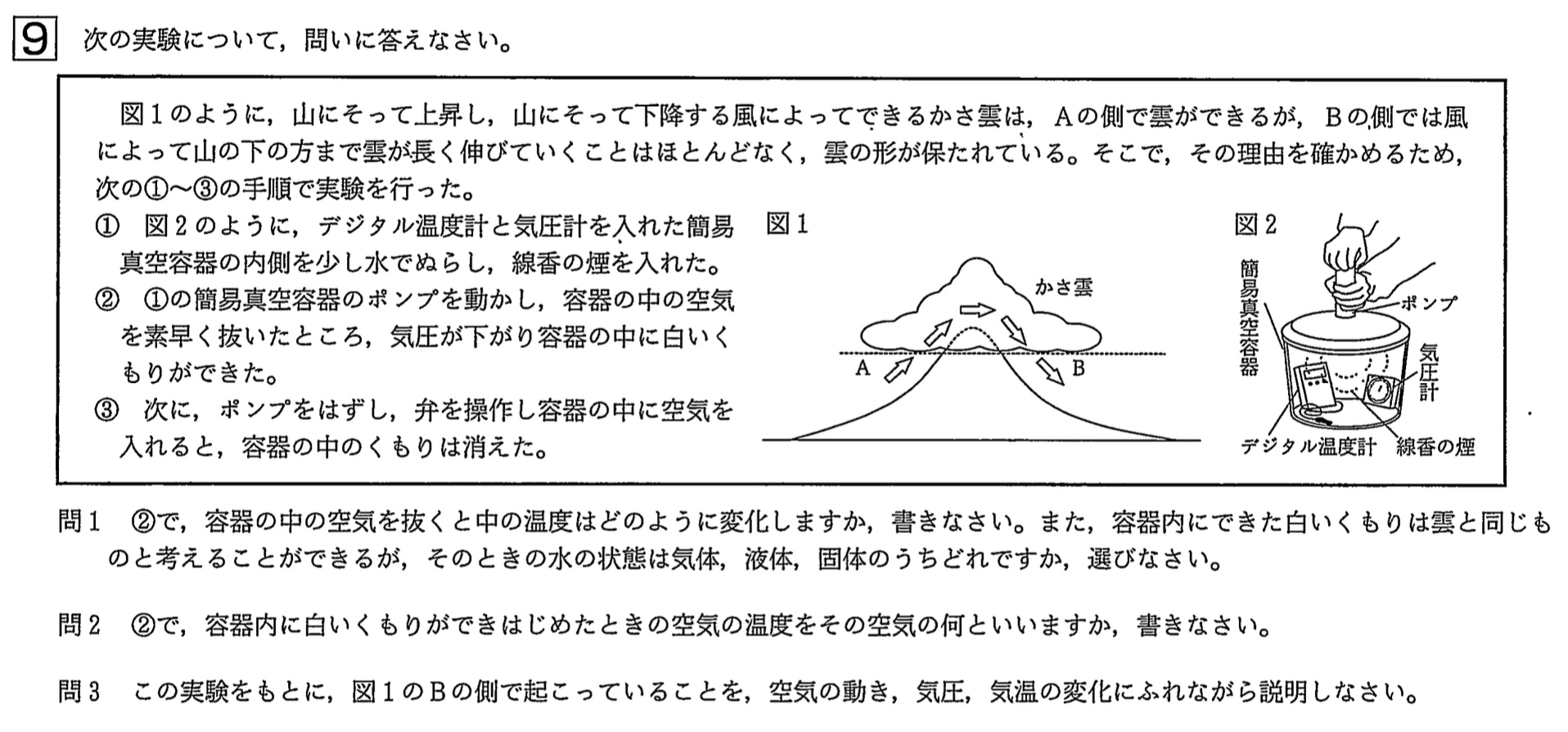

大問9 雲のできかた

問1

解答:温度・・・下がる、状態・・・液体

解説:

実験②の操作により、容器内部の空気の体積が大きくなり、気圧が下がって空気の温度が下がり露点以下となり、水蒸気(気体)が水滴(液体)となって現れます。

問2

解答:露点

解説:

問1解説参照。

問3

解答:空気の下降に伴い気圧が上がり、気温が露点まで上がったところで水滴が水蒸気に変化し、雲が消えている。(例)

解説:

実験③の操作により、容器内部の空気の体積が小さくなり、気圧が上がって空気の温度が上がり露点以上となり、水滴(液体)がとなって水蒸気(気体)消えます。

図1のB側で起こっていることは、解答例のとおりです。

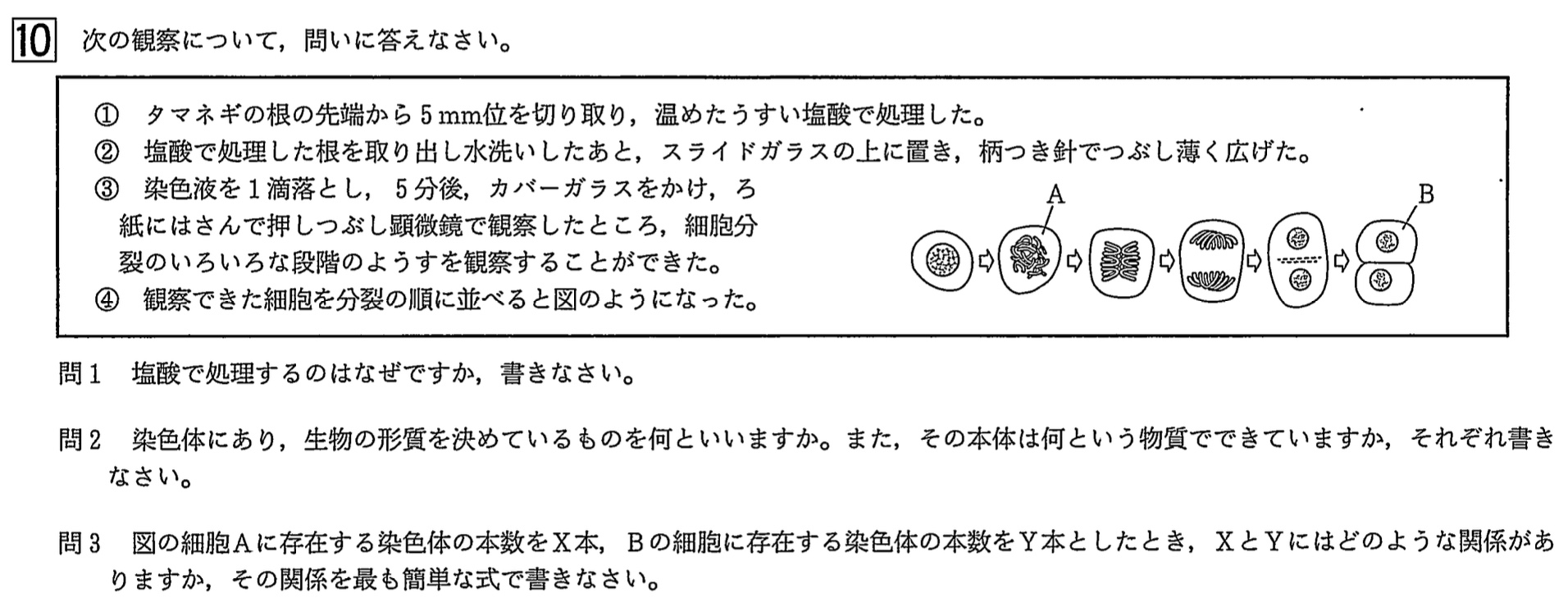

大問10 体細胞分裂

問1

解答:細胞を離れやすくするため。(例)

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:形質・・・遺伝子、本体・・・デオキシリボ核酸(DNA)

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問3

解答:X=2Y

解説:

細胞Aではもとの体細胞より染色体の数が2倍になっていて、細胞Bではもとの体細胞と染色体の数が同じです。

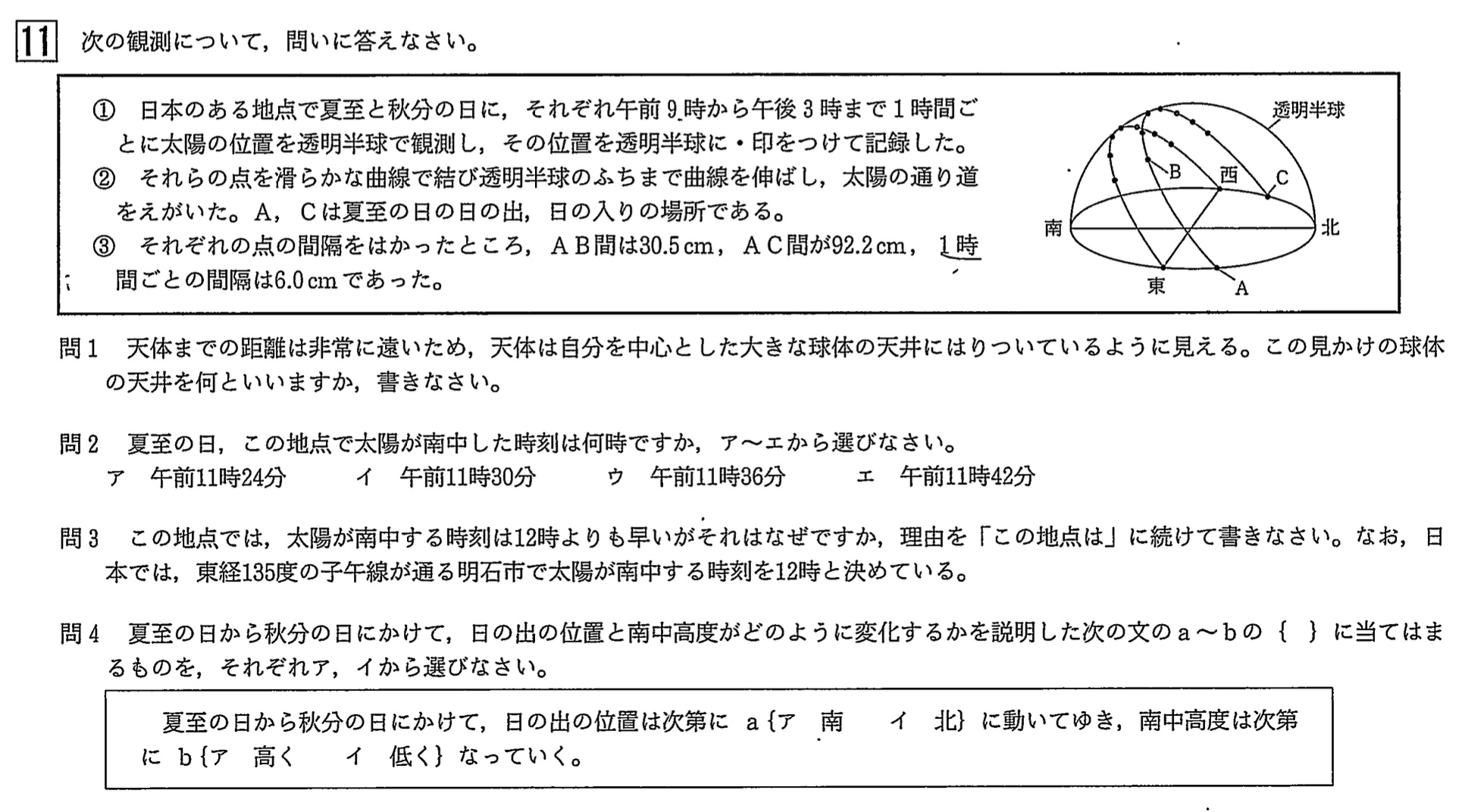

大問11 天球上での太陽の見かけの動き

問1

解答:天球

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2 ★やや難

解答:ウ

解説:

AB間は30.5cm÷6.0cm/時=5時間+0.5/6×60分=5時間5分より、日の出は9:00-5時間5分=3時55分です。

AC間の半分は92.2cm÷2÷6.0cm/時=46.1/6時間=7時間+4.1/6×60分=7時間41分です。

よって南中時刻は、3時55分+7時間41分=11時36分

問3

解答:(この地点は)東経135度より東側にあるから。(例)

解説:

解答例のとおりです。

問4

解答:a・・・ア、b・・・イ

解説:

単純な知識問題なので、解説略。