👉教師紹介・料金

※授業料1回1,500円+交通費(コミコミ最大3,000円)・入会金なし・お好きな日時に受講・3回のお試し期間あり(無料教材あり)

☆過去問ダウンロードはこちら☆

※生徒以外で過去問のみをお求めの方は、こちらにご連絡ください(過去問の「原本」を頂ける方は歓迎します!)。

👉お問い合わせ

中学1年北海道学力テスト第3回「理科」(2020年)問題・解答・解説

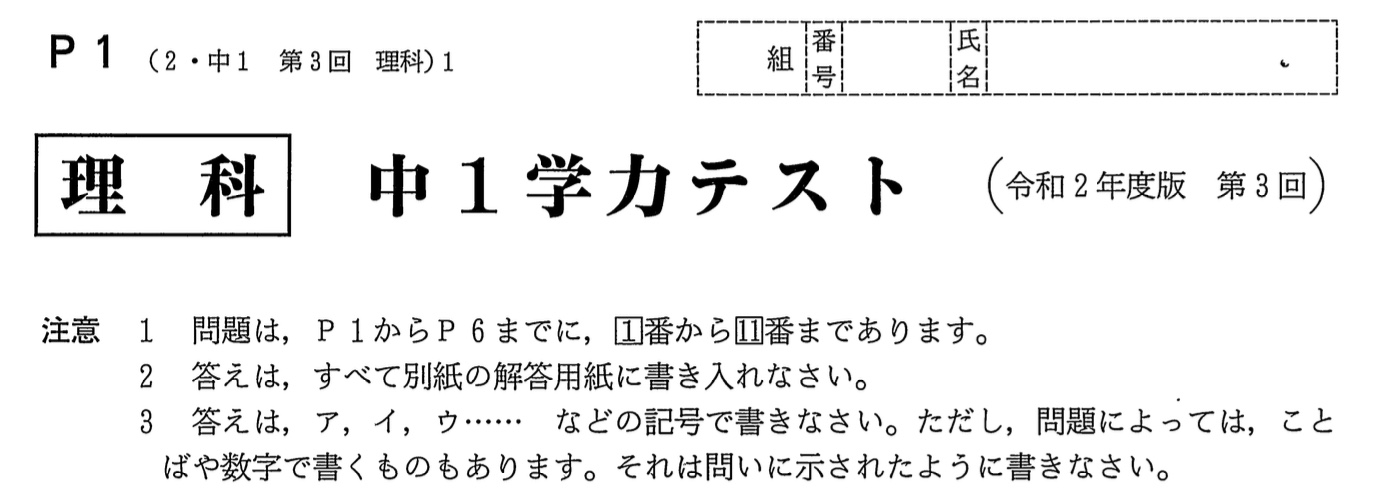

大問1 有機物と無機物のちがい

問1

解答:A・・・砂糖、C・・・食塩

解説:

物質A:とけたことから、砂糖または食塩のいずれかです。さらに、燃えたことから、砂糖が該当します。燃焼後に発生した気体と反応して石灰水が白くにごったことから、有機物である砂糖が正しいと確認できます。

物質C:とけたことから、砂糖または食塩のいずれかです。さらに、燃えなかったことから、食塩が該当します。

問2

解答:エ→イ→ウ→ア→オ

解説:

火をつけるときの手順なので、ガスの元栓(上流)から開いていきます。

ガスの元栓を開く(イ)→ガス調節ねじを反時計回りに回して開く(ウ)→空気調節ねじを反時計回りに回して開く(ア)→火をつける(ア)

残った選択肢エですが、これは明らかに元栓を開く前の手順なので、最初に行います。

問3

解答:a・・・水、b・・・二酸化炭素、c・・・鉄

解説:

表より物質AとBは燃えたこと、燃焼後の気体を石灰水に通すと白くにごったことから、有機物です。

有機物は炭素と水素からなる物質なので、燃えると水と二酸化炭素が発生します。

集気びんの内側が白くくもったのは、燃焼によって発生した水のためです(水蒸気が周囲より温度が低いガラス瓶の内側で露点に達して水滴になった水です)。

表より物質Dは水にとけず・燃焼して・石灰水が白くにごらなかったことから、鉄(スチールウール)が該当します。

問4

解答:無機物

解説:

物質Dは鉄(スチールウール)で、無機物のうちの金属です。

金属が燃焼すると酸素と化合して酸化しますが、気体として二酸化炭素は発生しません。

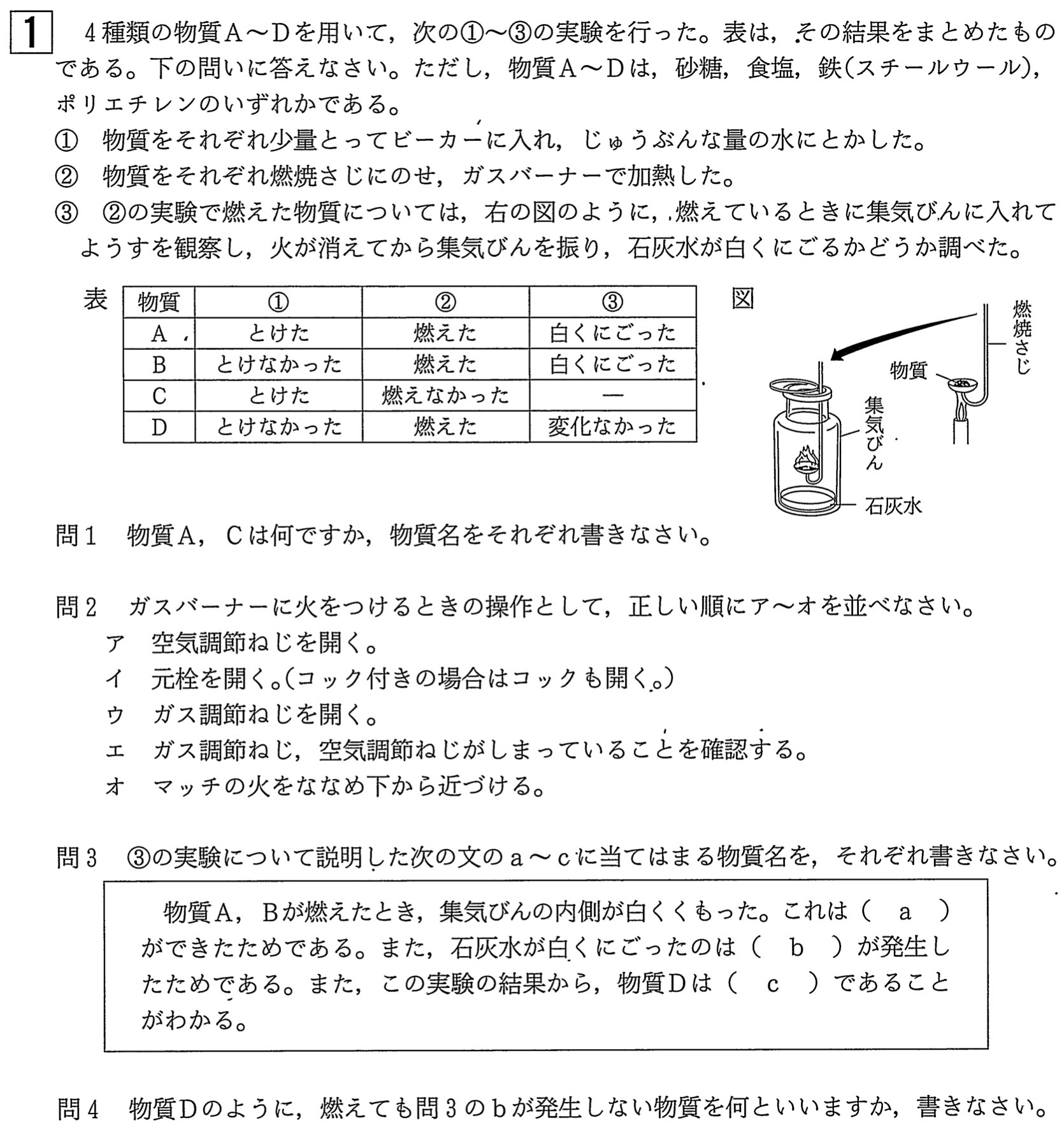

大問2 金属の性質

問1

解答:①、②、⑤

解説:

金属には電気伝導性があるので、金属を選べばよいです。

問2

解答:非金属

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問3

解答:熱を伝えやすい性質

解説:

金属の性質として、電気伝導性・熱伝導性・延性・展性があります。

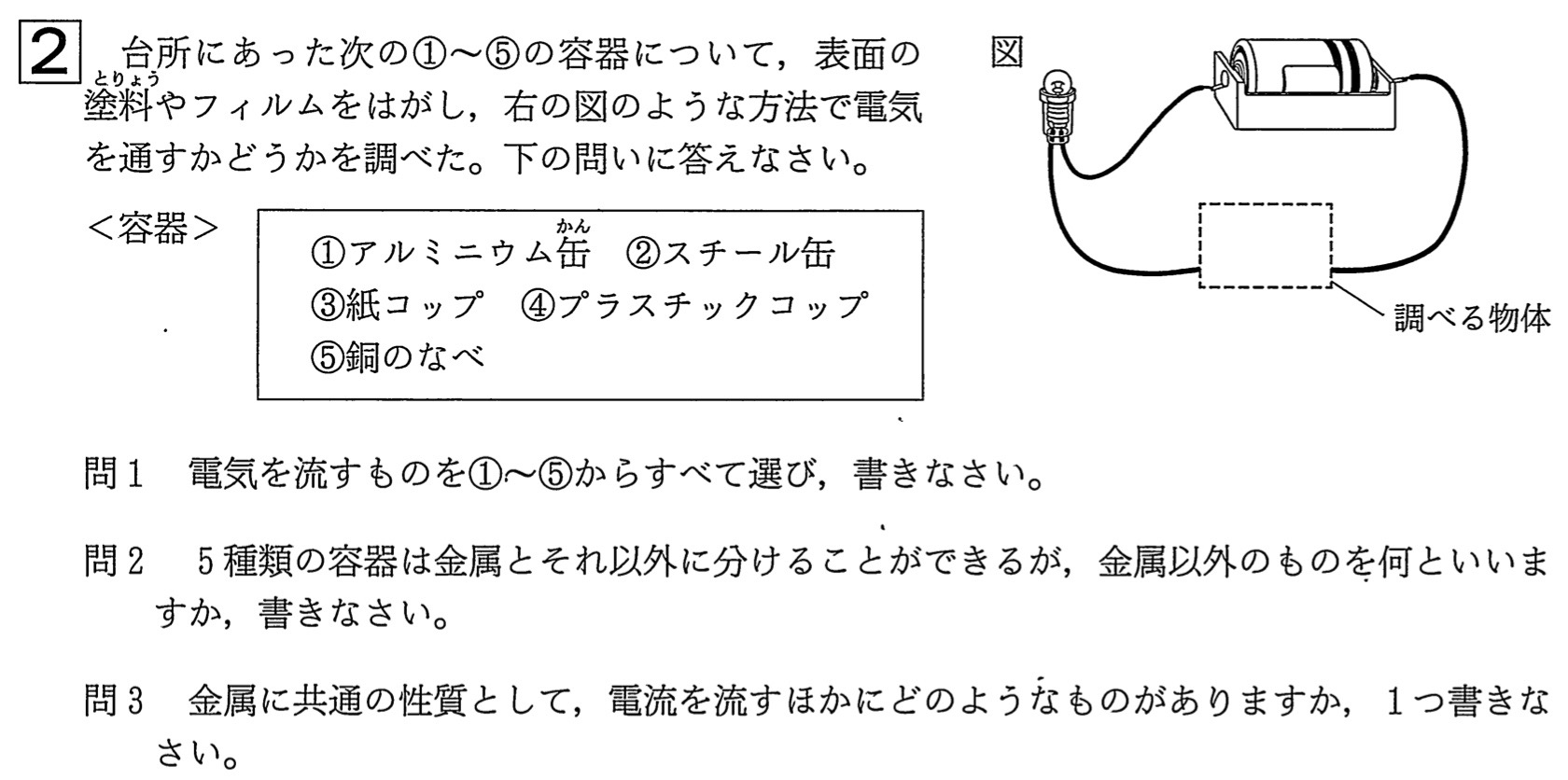

大問3 アンモニアの性質

問1

解答:水酸化カルシウム

解説:

中学範囲でのアンモニアの発生法として、塩化アンモニウムに水酸化カルシウムまたは水酸化ナトリウムを混ぜて加熱する方法があります。

水酸化カルシウムと混合した場合は吸熱反応になるので加熱を続ける必要がありますが、水酸化ナトリウムを混合した場合は発熱反応になるので加熱は反応が始まるまででよいです。

この実験では反応中に加熱を止めていないので、塩化アンモニウムに水酸化カルシウムを混合していると考えられます。

問2

解答:集め方・・・上方置換法、確認方法・・・リトマス紙の色が赤色から青色に変化することを確認する。

解説:

図1のような気体の捕集法を上方置換法といいます。

フラスコ内にアンモニアが集まったことの確認法として、うすい塩酸をつけたガラス棒を丸底フラスコの口付近に近づけ、塩化アンモニウムの白煙が生じることを確認する方法があります。その他、水で濡らした赤色リトマス紙の色が青色に変化することを確認する方法もあります。

問3

解答:色・・・赤色、性質・・・イ、エ

解説:

アンモニアは水に非常にとけやすい気体なので、図2のように水をスポイトで数滴入れると、アンモニアが急激に溶けこんでフラスコ内の気圧が急激に下がり、フェノールフタレイン溶液を加えた水が吸い上げられます。

アンモニアが水に溶けたアンモニア水はアルカリ性であるので、フェノールフタレイン溶液の色は透明から赤色に変化します。

問4

解答:フラスコ内をよく乾燥させること。

解説:

アンモニアは水に非常にとけやすい気体なので、フラスコ内をよく乾燥させないとアンモニアを捕集できません。

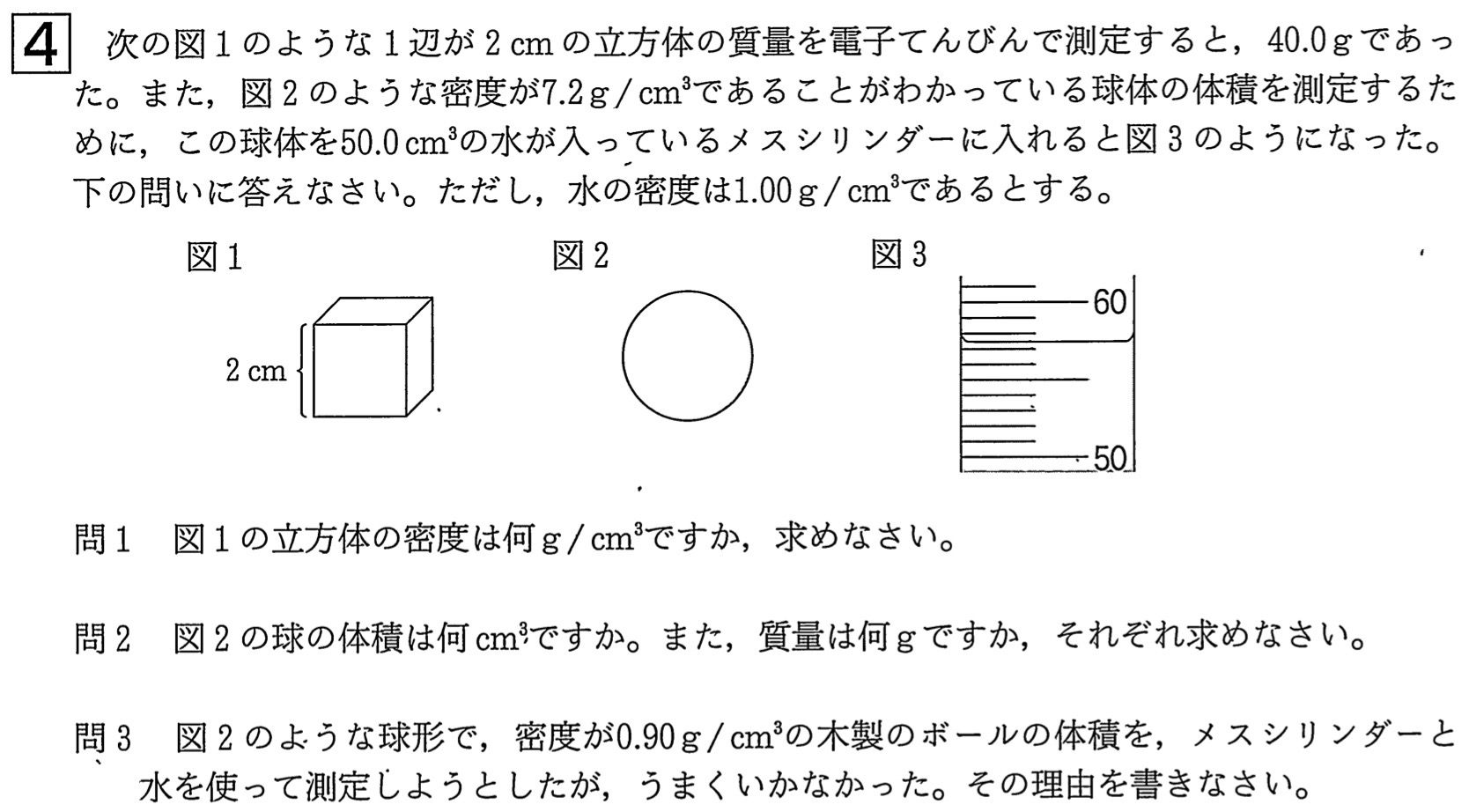

大問4 密度

問1

解答:5.0g/cm3

解説:

密度の単位[g/cm3]に留意して、

密度[g/cm3]=40.0g÷23cm3=40/8=5.0g/cm3

問2

解答:体積・・・7.5cm3、質量・・・54g

解説:

図3より、図2の球の体積は57.5cm3-50.0cm3=7.5cm3

また質量は、7.2g/cm3×7.5cm3=7.2×30/4=1.8×30=54g

問3

解答:水の密度よりも木製のボールの密度の方が小さいため。

解説:

本問では水の密度1.00g/cm3をと仮定していて、木製のボールの密度0.90g/cm3が水の密度よりも小さいため、水に半分沈んで浮きます。

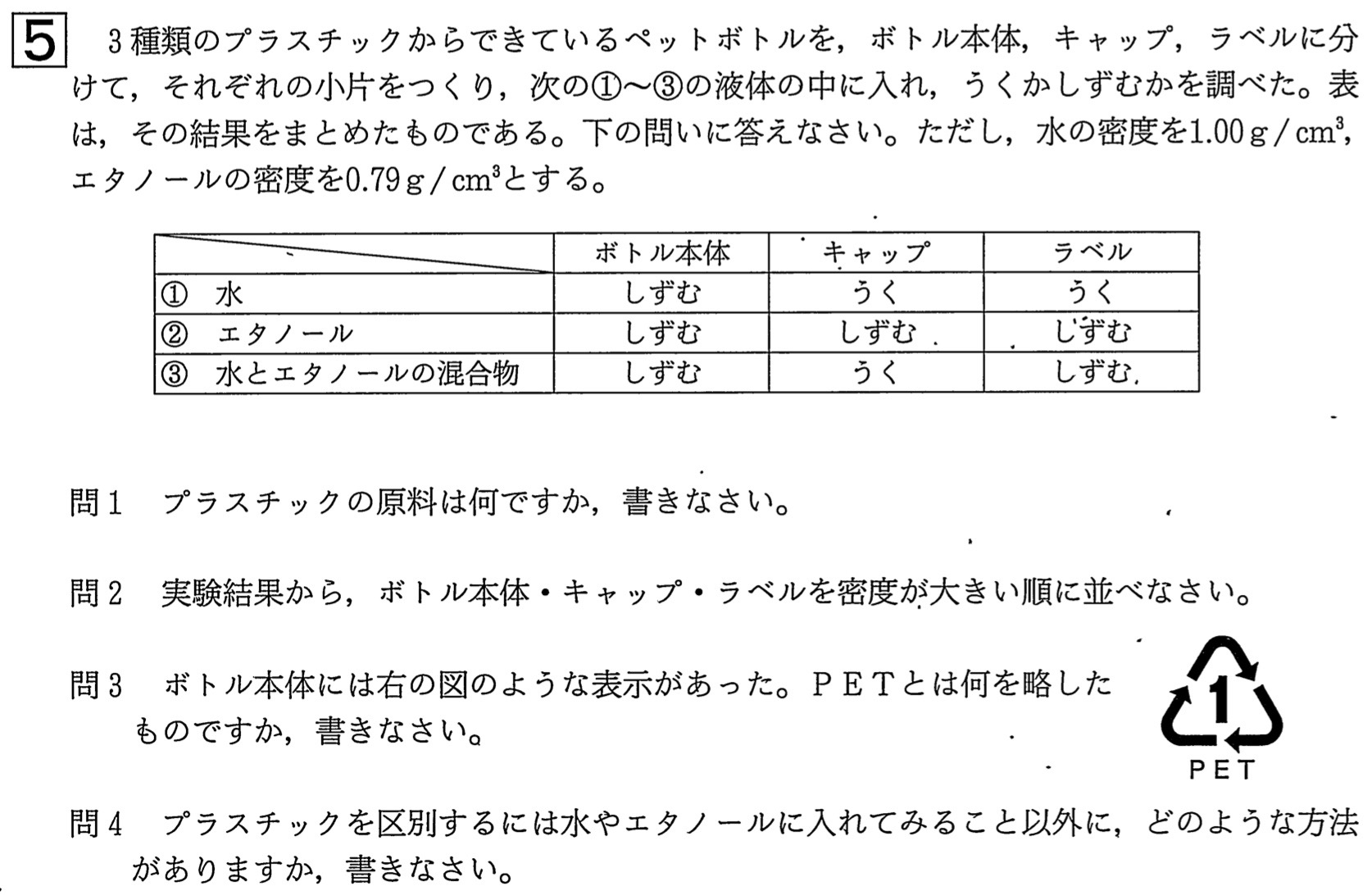

大問5 プラスチックの分類

問1

解答:石油

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:ボトル本体>ラベル>キャップ

解説:

①より密度は、ボトル本体>キャップ、ラベルの順になります。

③より密度は、ボトル本体>ラベル>キャップ、の順になります。

問3

解答:ポリエチレンテレフタレート

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問4

解答:プラスチックを加熱する。

解説:

プラスチックは石油すなわち有機物でできているので、加熱すると燃えます。

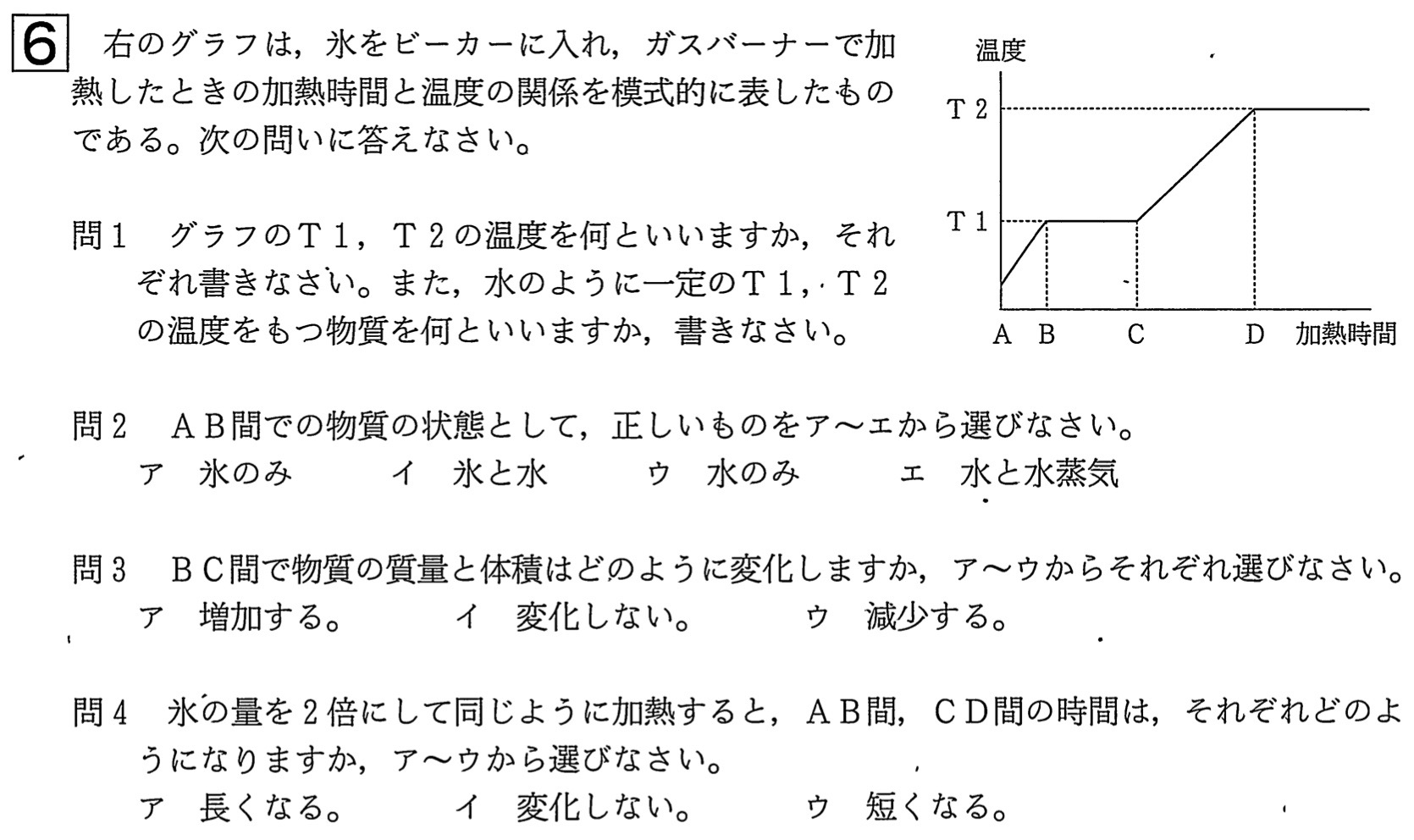

大問6 純物質の状態変化

問1

解答:T1・・・融点、T2・・・沸点、物質・・・純物質

解説:

グラフより、温度が一定になる状態があるので、実験で用いた水は純粋な水です。

純粋な水において、最初に温度が一定になるときの温度を融点、次に温度が一定になるときの温度を沸点といいます。

問2

解答:ア

解説:

状態変化において、加熱によって温度が上昇したとき、状態は1つだけです。加熱によって温度が上昇しないとき、すなわち融点と沸点のとき、2つの状態が混在しています。

AB間では融点に達していないので、固体である氷の状態です。

問3

解答:質量・・・イ、体積・・・ウ

解説:

状態変化では粒子と粒子の間隔が変わるだけで、粒子の量は変わらないので、同一体積においては質量は変化しません。

BC間は融点に達しており氷と水が混在していますが、加熱により水の割合が増えていくので、体積は減少します。

水だけ例外的に、固体→液体に状態変化すると、体積は減少します。

問4

解答:AB間・・・ア、CD間・・・ア

解説:

物質の量を増やすと融点と沸点は変わりませんが、温度上昇が緩やかになり、融点と沸点の時間が長くなります。

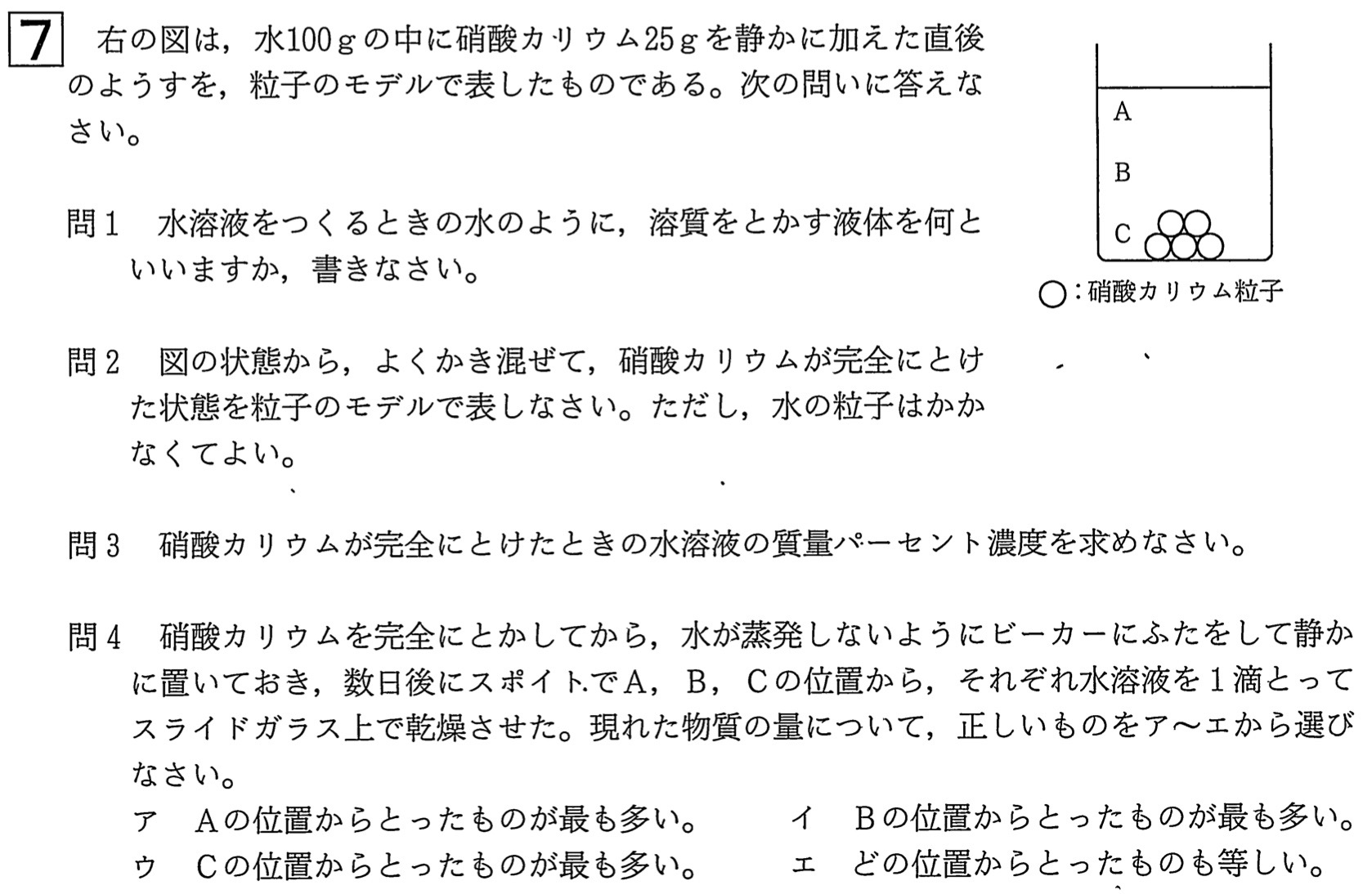

大問7 水溶液の性質

問1

解答:溶媒

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:

解説:

溶質である硝酸カリウムが溶媒である水にとけると、硝酸カリウムの粒子が水分子と衝突して拡散し、時間が経つと均一に散らばるので、かき混ぜなくてもやがてすべて溶けます。

問3

解答:20%

解説:

質量パーセント濃度は、完全にとけた溶質の質量のみを用いて計算します。

質量パーセント濃度=25g÷(25g+100g)×100=1/5×100=20%

問4

解答:エ

解説:

問2解説参照。

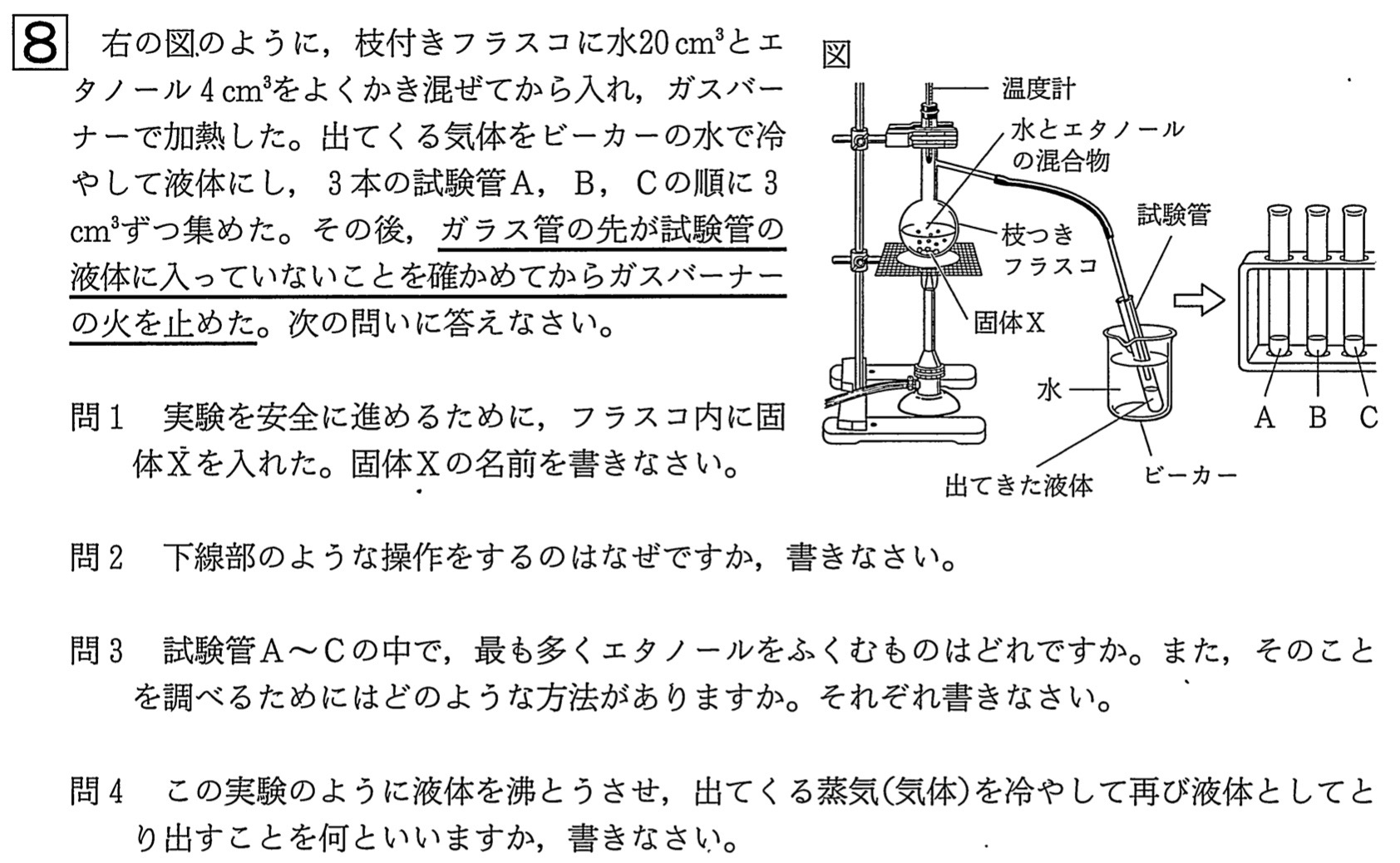

大問8 混合物の蒸留

問1

解答:沸とう石

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問2

解答:試験管にたまった液体が逆流しないようにするため。

解説:

火を消すと枝つきフラスコ内の温度が下がることで気圧が下がり、外気が取り込まれます。

このとき、ガラス管の先が試験管の液体に入っていたら、液体が逆流してしまうので、火を消す前にガラス管の先が試験管の液体から抜きます。

問3

解答:試験管・・・A、方法・・・火を近づけて燃えることを確かめる。

解説:

純粋なエタノールの沸点は78.3℃と水の沸点100℃よりも低いので、最初はエタノールを多く含む液体が得られ、徐々に水を多く含む液体に変わっていきます。

エタノールを多く含むことの確認法として、てであおぐようにしてにおいをかぐ、火を近づけて燃えることを確かめる、という方法があります。

問4

解答:蒸留

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

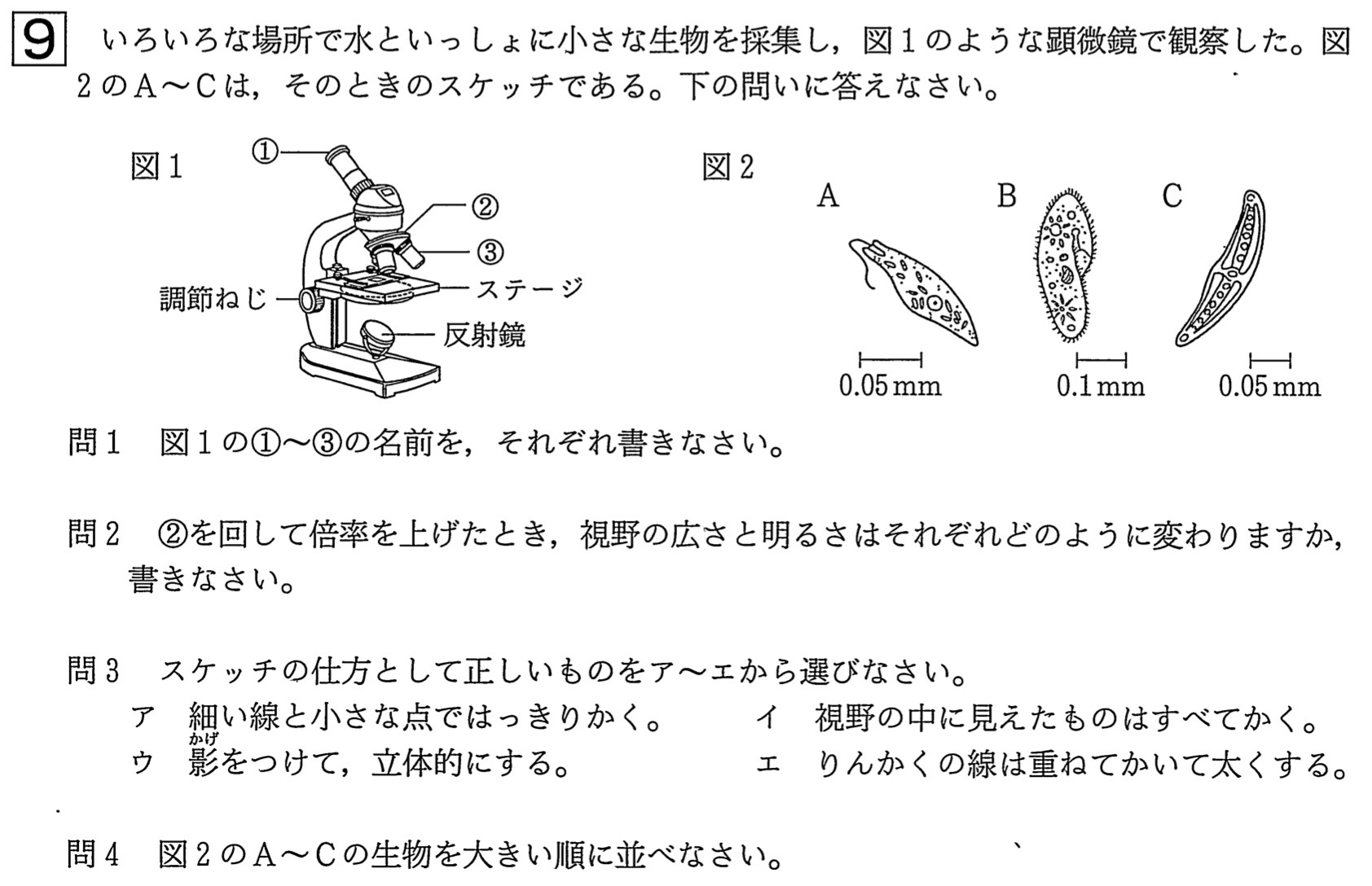

大問9 プランクトンの分類

問1

解答:①・・・接眼レンズ、②・・・レボルバー、③・・・対物レンズ

解説:

①は目を近づける部分なので接眼レンズ、③は物に近づけるレンズなので対物レンズ、と覚えるとよいでしょう。

問2

解答:広さ・・・せまくなる、明るさ・・・暗くなる

解説:

倍率を上げることで観察物を拡大して見ることができますが、その分視野が狭くなり、暗くなります。

問3

解答:ア

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問4

解答:B>C>A

解説:

同一倍率で観察したとき、スケールが大きいと実際の大きさも大きくなります。

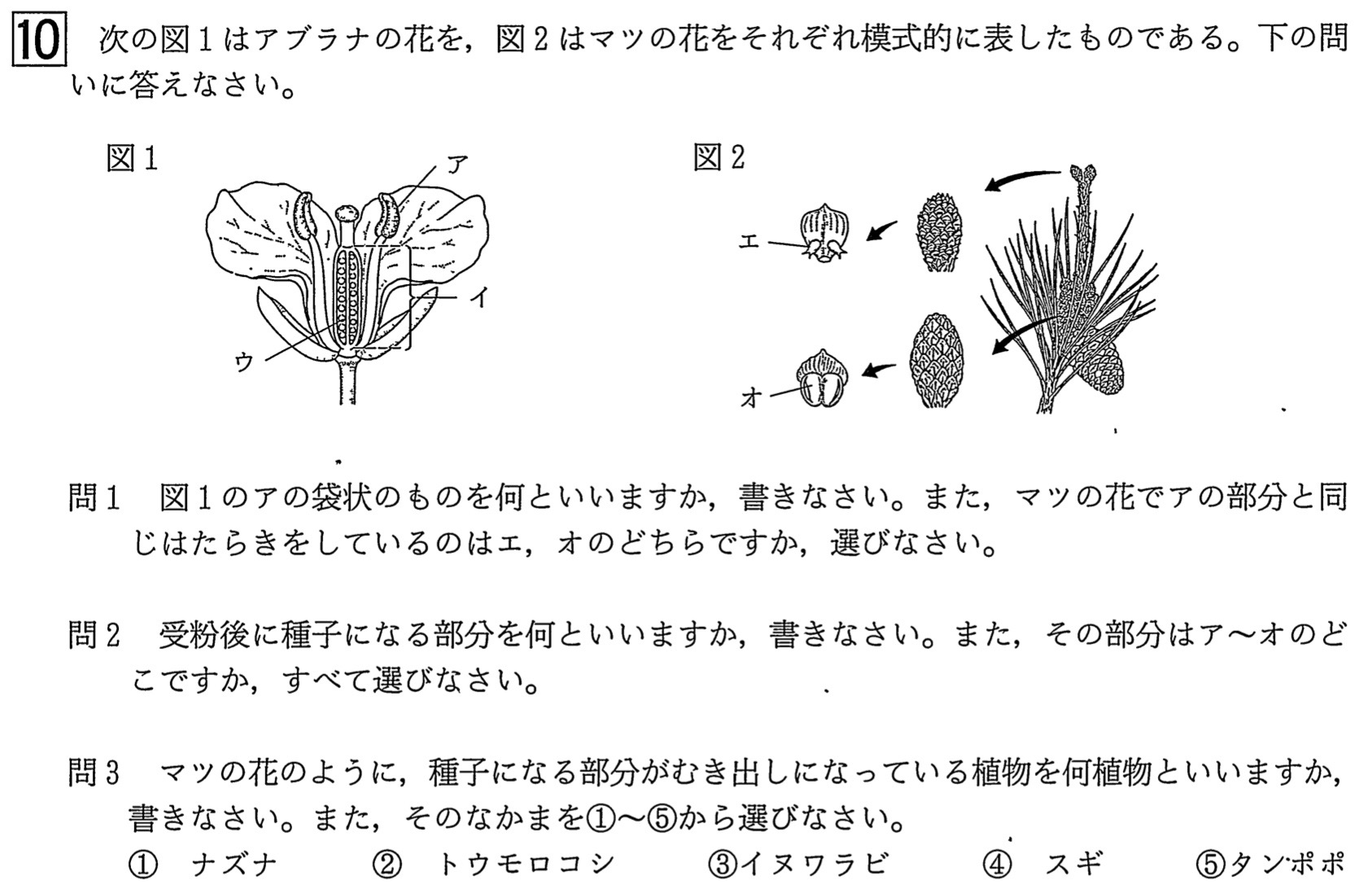

大問10 被子植物と裸子植物のちがい

問1

解答:名前・・・やく、同じはたらき・・・オ

解説:

花の基本4要素は外側から順に、がく→花弁→おしべ→めしべ、の順です。

よって図1ではアのやくがある部分がおしべで、図2では雄花のりん片の花粉のうがあるオの部分が雄花です。

問2

解答:名前・・・胚珠、部分・・・ウ、エ

解説:

単純な知識問題なので、解説略。

問3

解答:裸子植物、なかま・・・④

解説:

②は被子植物の単子葉類、③はシダ植物、⑤は被子植物の双子葉類の合弁花類です。①のナズナは知らなくてもOKです。

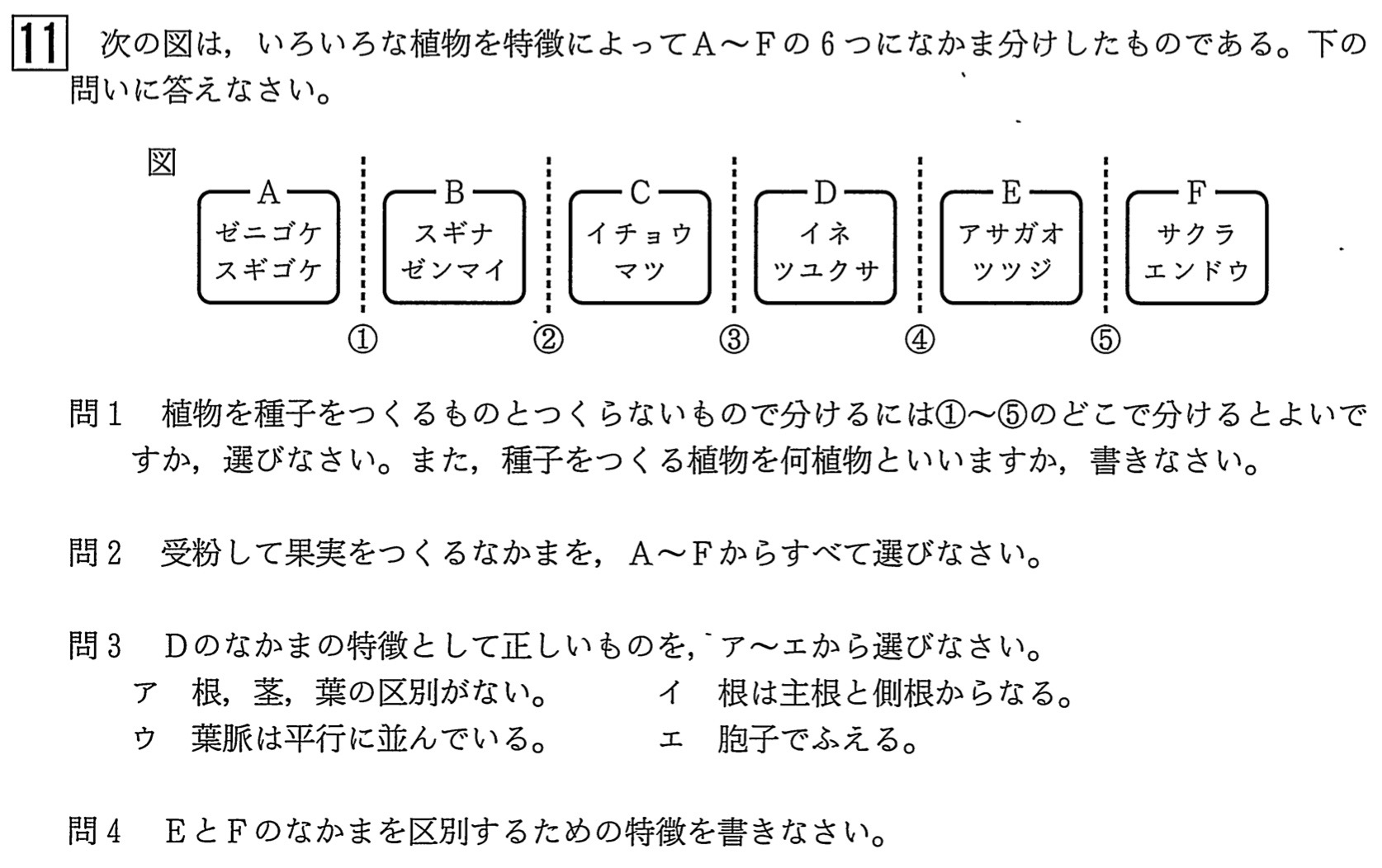

大問11 植物の分類

問1

解答:記号・・・②、名前・・・裸子植物

解説:

種子を作らないのはシダ植物とコケ植物なので、②で区切ります。

問2

解答:D、E、F

解説:

受粉→受精して子房は果実になるので、子房がある被子植物を選びます。

Cは裸子植物、Dは被子植物の単子葉類なので、③から右側の植物のなかまを選べば答えが得られます。

問3

解答:ウ

解説:

Dは被子植物の単子葉類です。

ア:コケ植物の特徴なので、Aのなかまに当てはまります。

イ:被子植物の双子葉類の特徴なので、EとFのなかまに当てはまります。

ウ:正しい。

エ:コケ植物とシダ植物の特徴なので、AとBのなかまに当てはまります。

問4

解答:花弁が根元でつながっているか離れているかの特徴。

解説:

Eは双子葉類の合弁花類、Fは双子葉類の離弁花類です。